![]()

N° 14 - 2008

LES EAUX SOUTERRAINES

DE LA COMMUNE DE REMILLY (NIEVRE)

Pierre de Bretizel D.Sc.

Membre du Comité français d’Hydrogéologie

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |

|

|

- 1. Préambule

- 2. Documents consultés

- 3. Rappel des données géologiques antérieures

- 4. Etude tectonique complémentaire

- 5. Analyse des données hydrogéologiques de l’étude d’impact et de ses annexes

- 6. Notre avis

|

|

Décembre 2007

3 figures hors texte :

- Carte tectonique

- Carte hydrogéologique

- Coupe géologique

1. Préambule

La présente étude nous a été demandée par l’Association Vital Sud Morvan à propos d’un projet de stockage

d’ordures ménagères (80%) et de déchets industriels banals (20%).

L’emprise du projet couvre une surface totale de 21 hectares.

Le tonnage annuel serait de 75.000 tonnes.

La durée de l’activité de stockage serait de 15 ans, soit au final 1.125.000 tonnes sur une

épaisseur de 18 mètres.

Le stockage étant en partie enterré, le volume des terrains à extraire serait de 915.000 m3.

2. Documents consultés

- Delfours J., Clozier L., Alabouvette B., Cornet J., Mercier-Batard F. (1992) - Carte Géol. France (1/50.000);

Feuille Fours (550); Orléans BRGM.

- Baize D. (1989) – Les formations résiduelles sur calcaires jurassiques du sud-est du bassin parisien – Congr.

Nation. Soc. Sav.; Géologie du Bassin de Paris, Vol.114 pp.83-104.

- Rat P., Amioz M., Menot J.C., Chaelard M., (1978) – Etat des connaissances sur les ressources en eaux souterraines

de la région Bourgogne en 1978. Univ. Bourgogne Comité technique de l’eau.

- Scanvic J.Y., Weecksteen G. (1980) – Carte des linéaments de la France d’après les images des satellites Landstat

(1972 à 1976). Doc. BRGM n° 14.

- Galmier D. (2007) – Etude par télédétection du secteur des bois de Bost et de Maribas (commune de Remilly, Nièvre)

et de son environnement.

3. Rappel des données géologiques antérieures

Régionalement, le territoire de Remilly se situe à cheval sur la limite entre les formations volcano-sédimentaires

paléozoïques du Morvan et des dépôts de sédiments détritiques oligocènes provenant de l’érosion des formations

paléozoïques. A Remilly, cette limite est masquée par les alluvions de la rivière Alène.

La notice de la carte géologique à 1/50.000 décrit dans le bassin oligocène des sables argileux grossiers,

conglomératiques, à stratification oblique ou entrecroisée, d’origine torrentielle, dont les éléments proviennent

des terrains paléozoïques voisins : il s’agit donc de faciès sédimentaires de bordure de bassin. En s’éloignant vers

l’ouest on note l’apparition de chenaux d’argiles franches, témoignant de la présence d’un paléo-réseau

hydrographique. Plus loin encore, vers le sud-ouest, apparaissent peu à peu des niveaux de marnes et calcaires

lacustres, interstratifiés dans les sables (cf. le forage de Fours).

L’ensemble de la formation oligocène repose directement sur le Jurassique : au sud-ouest sur les marnes du Lias

(forage de Fours), à l’ouest et au nord-ouest sur les calcaires crayeux du Dogger qui affleurent dans le secteur de

Montaron et où l’épaisseur de l’Oligocène peut être estimée à une cinquantaine de mètres.

La carte géologique à 1/50.000 montre que le projet se situe dans les sables argileux conglomératiques à faciès de

bordure (g3p).

La carte géologique révèle également la présence, à l’est de Remilly, d’un important réseau de failles affectant les

volcanites du Carbonifère et, à l’ouest de cette même localité, d’un bassin d’effondrement dans les sédiments

oligocènes, révélés par des décalages altimétriques assez importants au toit de la formation oligocène.

4. Etude tectonique complémentaire (figure 1)

Les données tectoniques de la carte géologique étant à une échelle trop petite pour une étude ponctuelle comme celle-ci, nous avons entrepris plus en détail une analyse structurale par télédétection des environs immédiats du projet.

Une première approche effectuée par Denis Galmier, membre de notre groupe scientifique, lui a permis de retrouver

des linéations dont un certain nombre ont la même direction que les fossés mentionnés dans la notice de la carte

géologique. Comme ces linéations s’inscrivent dans la formation sableuse meuble de l’Oligocène, il s’agit

probablement de flexures pouvant éventuellement correspondre en profondeur à des cassures au niveau du soubassement

rigide des calcaires du Dogger ou du socle paléozoïque. ( cf. son étude citée en tête de ce rapport).

De notre côté, nous avons effectué un travail de télédétection sur image satellite SPOT, contrôlé par corrélation

avec la photo aérienne numérique :

L’observation de cette image, avec un agrandissement modéré et en faisant varier certains paramètres, nous a permis

de détecter deux grandes structures en forme d’hémicycles ouverts vers le nord-ouest, plus ou moins suivis par la

vallée de la rivière Alène et celle du ruisseau Saint Michel plus au nord.

Il s’agit bien d’effondrements, non pas sous forme de fossés, mais sous forme de gradins emboîtés, déterminés par

des plans de faille incurvés, connus sous le nom de failles listriques ( ce type de structure est typique des

affaissements de reliefs montagneux ou de côtes escarpées soumis à une érosion rapide entraînant des déséquilibres

de masse importants).

Ces deux lignes d’effondrement apparaissent décalées par de petits décrochements orthogonaux, peut-être dus à des

contraintes tectoniques antérieures au déplacement gravitaire.

La faille listrique passant par Remilly se poursuit au nord-est dans les volcanites du Carbonifère. Vers l’ouest, on

peut la suivre jusqu’à Cercy la Tour, dans la vallée de l’Aron.

C’est à l’ouest du village de Semelay que les deux failles listriques sont les plus proches l’une de l’autre. On y

observe deux petits gradins intermédiaires marqués par des décalages altimétriques linéaires assez importants dans

les dépôts sableux oligocènes, confirmant ainsi les données de la carte géologique et celles de l’étude Galmier.

Le projet de stockage de déchets se situe donc dans une structure d’effondrement avec des

conséquences hydrogéologiques que nous développons plus loin.

5. Analyse des données hydrogéologiques de l’étude d’impact et de ses annexes

5.1 Nature pétrographique des terrains encaissants

Le pétitionnaire a réalisé 3 sondages carottés de 30 mètres de profondeur, 4 sondages destructifs partiellement

carottés sous la cote altimétrique du futur fond de forme et 13 excavations à la pelle mécanique de 4 mètres de

profondeur.

Ces travaux permettent donc d’avoir une bonne vue d’ensemble des terrains concernés par le projet.

Ce sont les passes carottées en sondage qui offrent le meilleur champ d’observation pour l’identification

macroscopique des différents faciès pétrographiques.

En examinant en détail les descriptions portées sur les logs joints en annexe, nous relevons les faits d’observation

suivants :

Sondage SC1 :

- 65% de la hauteur carottée sont constitués de sables plus ou moins grossiers.

- Présence de 2 niveaux argileux de 1 et 2 mètres seulement d’épaisseur, le reste étant un matériau mixte

argilo-sableux.

Sondage SC2 :

- 50% de la hauteur carottée sont constitués de sables plus ou moins grossiers.

- Présence de 2 niveaux argileux de 0,50 et 1 mètre seulement d’épaisseur, le reste étant constitué par un

matériau mixte argilo-sableux.

Sondage SC3 :

- 54% de la hauteur carottée sont constitués de sables plus ou moins grossiers.

- Présence d’un seul niveau argileux de 0,50 mètre seulement d’épaisseur.

Les sondages destructifs exécutés en deuxième phase, moins fiables que les carottés du fait du broyage des

échantillons par l’outil, paraissent néanmoins avoir traversé les mêmes faciès.

Au vu de ces résultats, on se demande pourquoi le pétitionnaire n’a pas arrêté là ses travaux et recherché ailleurs un emplacement de rechange sur des terrains vraiment imperméables (par exemple dans les marnes du Lias ou dans les «schistes carton» toarciens qui affleurent largement à proximité) ? ?

Quoi qu’il en soit, ces descriptions sont conformes à celles de la carte géologique et correspondent à la

formation définie comme «sables argileux conglomératiques (g3p) à stratification oblique ou entrecroisée, à faciès

de bassin fluvio-lacustre de l’Oligocène supérieur.

D’autre part, des analyses granulométriques et des déterminations au microscope ont été effectuées sur 4

échantillons de carottes prélevés sous la cote altimétrique du fond de l’excavation projetée. Leurs résultats sont

les suivants :

Sondage SDC9 (8 à10 mètres) :

- Classe granulométrique : sable.

- Définition pétrographique : sable argileux gris beige à traces de rouille et éléments millimétriques siliceux.

Sondage SDC10 (11,80 à 13,50 mètres) :

- Classe granulométrique : sable.

- Définition pétrographique : sable grossier argileux ocre jaunâtre à éléments millimétriques et centimétriques.

Sondage SDC11 (16,50 à 17,50 mètres) :

- Classe granulométrique : sable.

- Définition pétrographique : sable grossier argileux gris beige à éléments millimétriques et centimétriques

siliceux.

Sondage SDC12 (17,00 à 19,50 mètres) :

- Classe granulométrique : sable.

- Définition pétrographique : arène granitique gris ocre jaunâtre à passées orangées (sédiment provenant de

l’érosion d’un granite très proche).

Aucun de ces échantillons ne correspond à un matériau imperméable, susceptible de constituer une barrière étanche (à une échelle de temps séculaire) sous un dépôt de déchets de plus d’un million de tonnes !

5.2 Mesures de perméabilité

Des essais Lefranc ont été réalisés en première phase dans les trois sondages carottés : 5 par sondage, soit un

total de 15.

Apparemment il s’agissait de tester les différents faciès observés dans les carottes : argiles, argiles sableuses,

sables argileux, sables fins, sables grossiers à conglomératiques.

Nous ne savons pas dans quelles conditions se sont déroulés ces tests car les valeurs obtenues ne montrent

pratiquement pas de différences significatives entre elles ( n.10-8 ), alors que l’exposant devrait varier de 3 à 9

d’un pôle sableux à un pôle argileux. En conséquence, ces résultats ne nous paraissent pas fiables en tout état de

cause.

En deuxième phase, 8 nouveaux tests ont été effectués par «essais à charge variable en forage ouvert» aux alentours

de la cote de fond de forme : les valeurs obtenues montrent une perméabilité plus importante que par les essais

Lefranc ( n.10-7 ). Même remarque, là encore, elles sont très proches les unes des autres et ne reflètent pas

l’hétérogénéité de faciès qui est la règle dans des dépôts fluvio-lacustres proches de paléo-reliefs.

De toute façon, ces dernières valeurs sont celles de terrains légèrement perméables, qui plus est aquifères dans le

cas présent puisque ils contiennent la nappe phréatique.

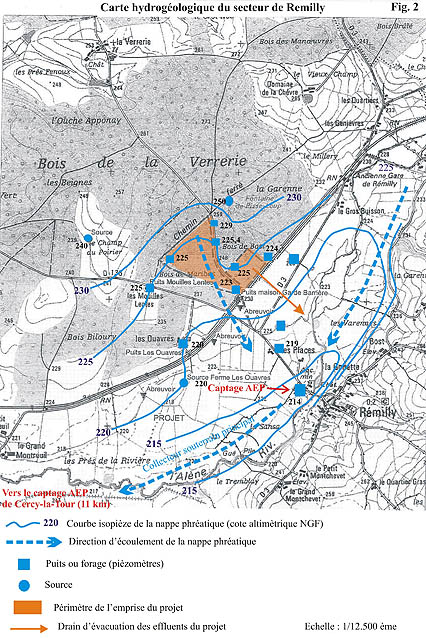

5.3 Piézométrie (figures 2 et 3)

La carte ci-jointe a été établie à partir des données piézométriques hautes eaux mesurées par le pétitionnaire dans

le périmètre de son projet et à proximité.

Après avoir corrigé certaines cotes altimétriques erronées, nous avons rajouté deux valeurs mesurées dans le puits

des Places et le puits du captage AEP de Remilly.

Les courbes isopièzes montrent sans ambiguïté le sens d’écoulement de la nappe phréatique :

Le projet se situe en amont de l’agglomération et du captage AEP de Remilly, à 1 kilomètre seulement de ce dernier.

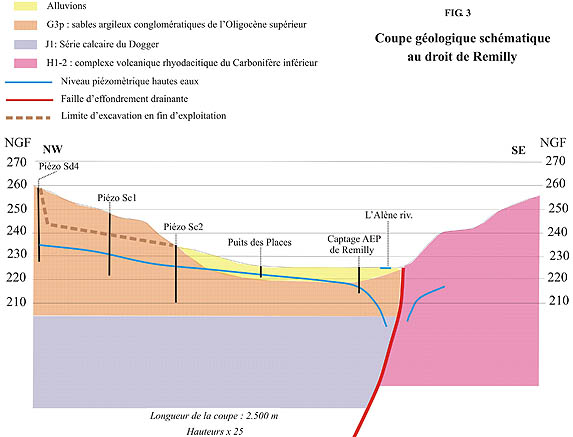

La coupe de la figure 3 montre un gradient régulier du niveau piézométrique depuis la limite nord-ouest du projet

jusque dans la vallée de l’Alène. Dans le captage AEP, cependant, on note un soutirage plus important, probablement

dû à la proximité du plan de la faille listrique, cette dernière jouant le rôle de collecteur souterrain.

Les aquifères des alluvions de l’Alène et des sables oligocènes sont en communication directe (sur la coupe, nous

avons extrapolé l’épaisseur totale de la formation sableuse à partir de la position du toit du Dogger qui affleure

dans la vallée voisine).

A propos du Dogger, les calcaires à entroques et calcaires crayeux qui le composent constituent un réservoir

aquifère potentiel pouvant devenir une ressource en eau potable à préserver pour le futur. Ce réservoir aquifère est

en communication directe avec les sables oligocènes qui le surmontent sans aucun écran imperméable.

Il n’y a, de fait, dans la structure d’effondrement du bassin de l’Alène, qu’une seule nappe phréatique, depuis les

alluvions de surface jusqu'au toit des marnes imperméables du Lias.

Des essais de pompage effectués par le pétitionnaire dans les piézomètres ont donné des débits faibles dans la

partie haute du projet. Par contre dans le piézomètre SC2 situé en pied de coteau, dans la partie basse du projet,

la plus proche de Remilly, le débit obtenu a été de 1.500 litres/heure/mètre, soit 30 m3/heure pour une hauteur de

captage de 20 mètres, ce qui serait un record pour un matériau soi-disant imperméable !

La différence de débit obtenue entre partie haute et partie basse peuvent être dus premièrement à la surface exiguë

de l’impluvium proche de la limite supérieure du bassin versant de la rive droite de l’Alène et deuxièmement au fait

que, plus on se rapproche du plan de la faille listrique, plus les terrains meubles de l’Oligocène subissent une

désagrégation distensive, entraînant ainsi une augmentation sensible de la transmissivité dans cet aquifère.

Figure 3

6. Notre avis

Le site choisi pour un enfouissement de déchets ménagers et industriels banals d’une masse de 1.125.000 tonnes

sur 15 ans représente un risque potentiel important pour la qualité de la ressource en eau potable dans le bassin de

l’Alène, dans le secteur de Remilly et à l’aval de cette localité, pour les raisons suivantes :

a) Il est situé à l’intérieur d’une structure d’effondrement.

b) Les terrains encaissants ne sont pas des argiles imperméables mais des sables localement argileux, à grain grossier, parfois conglomératiques, représentant des dépôts fluvio-lacustres à stratification enchevêtrée, au milieu desquels peuvent apparaître des chenaux d’argile pouvant donner de petites sources à flanc de coteau dont l’alimentation est indépendante de la nappe phréatique principale (exemple : la Fontaine de Pisse Loup en amont du site).

c) Les mesures de perméabilité donnent des résultats médiocres voire non fiables car ne correspondant pas à la diversité de faciès des terrains encaissants.

d) Le fond de l’excavation projetée se trouve à 10 mètres à peine au-dessus du niveau piézométrique mesuré en période de hautes eaux.

e) Le fait de mesurer un niveau piézométrique dans la formation oligocène signifie bien évidemment que celle-ci est aquifère, donc ipso facto perméable. Prétendre le contraire serait un non-sens.

f) L’exploitation se trouverait à l’amont des écoulements de la nappe phréatique par rapport aux puits et sources de la vallée de l’Alène et à 1 kilomètre du cours de surface de cette rivière.

g) Le projet prévoit de rejeter ses effluents (surverse de la station d'épuration des lixiviats et eaux pluviales) dans un fossé de drainage déjà existant, se déversant directement vers l'Alène, menaçant ainsi de dégrader durablement l'équilibre naturel de la vallée, ses zones humides et la qualité de ses eaux de surface.

P.B.