![]()

N° 14 - 2008

LE SYSTEME KARSTIQUE

DU BASSIN DE LA PETITE CISSE

(Loir-et-Cher)

Etude complémentaire de la vulnérabilité du captage AEP de la Fontaine de Monteaux

Pierre de Bretizel D.Sc.

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |

|

|

- 1. Etude du champ de fracturation par télédétection

- 2. Relation entre la piézométrie et les lignes de fractures du karst crétacé. Hypothèse de deux nappes superposées

- 3. Définition des zones de vulnérabilité du karst de la petite Cisse à proximité du captage de la Fontaine de Monteaux

- Suivi de notre étude

|

|

Octobre 2007

3 figures hors texte :

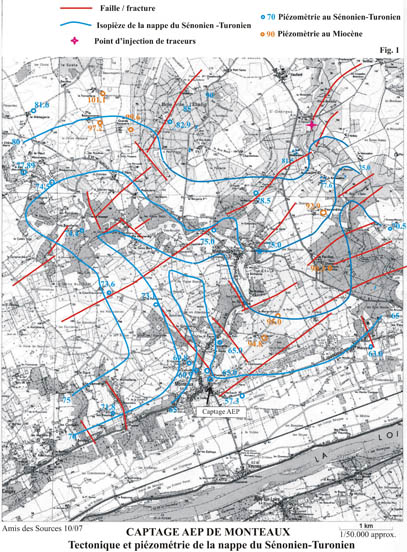

- Figure 1 : Tectonique et piézométrie de la nappe du Sénonien-Turonien

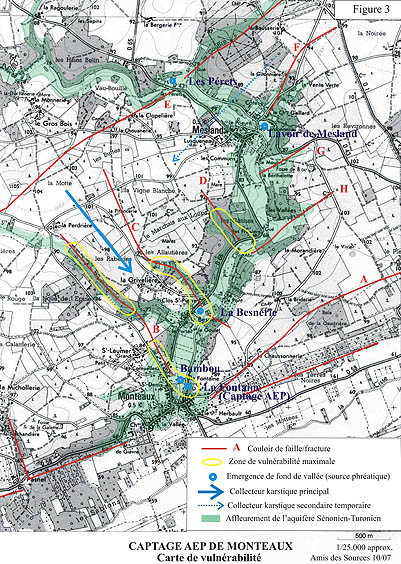

- Figure 2 : Coupe schématique transverse SW-NE.

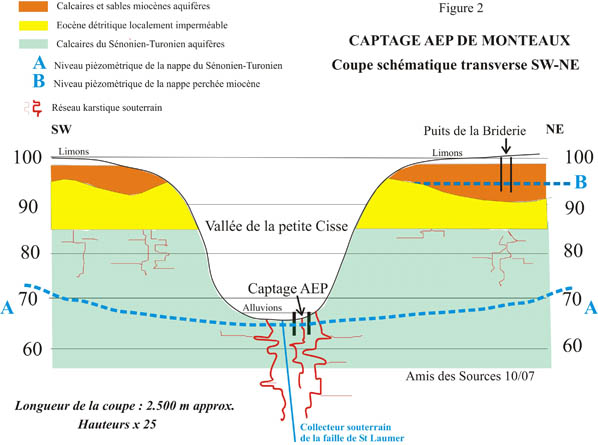

- Figure 3 : Carte de vulnérabilité

Etude antérieure par le Bureau Saunier de Tours

Ce travail comprenait :

- Une compilation des données techniques du captage proprement dit, du contexte géologique régional et local, de

l’hydrologie de surface, des données hydrogéologiques connues concernant la nappe des calcaires du Sénonien-Turonien

et des résultats d’analyses physico-chimiques et bactériologiques de la période 2004-2005 principalement.

- Sur le terrain, un relevé exhaustif de mesures piézométriques effectué en 2004 et 2005.

- Deux expériences de traçages effectuées à partir de la vallée voisine du Cissereau pour tenter de savoir si une

éventuelle communication souterraine pourrait exister entre cette vallée et celle de la petite Cisse.

Voici les principaux éléments apportés par ce travail

- L’ouvrage de la Fontaine de Monteaux capte une émergence naturelle de la nappe du Sénonien-Turonien (alias nappe

de la Craie), située au fond de la vallée de la petite Cisse, à proximité de son confluent avec la grande Cisse,

dans le Val de Loire.

- Lors de périodes à fortes précipitations, les eaux émergentes du captage peuvent être très turbides avec des

teneurs relativement élevées en nitrates et la présence de matière organique.

- Le cours d’eau du Cissereau dont le bassin est contigu à l’est à celui de la petite Cisse montre d’importantes

pertes diffuses dans sa partie aval. Il a donc été procédé à des traçages à partir d’un point situé dans la partie

amont du lit du Cissereau, pour tenter de démontrer une relation directe possible avec le système souterrain de la

petite Cisse et par conséquent l’origine de la pollution du captage.

- Les concentrations de traceurs relevées dans le captage ont été extrêmement faibles. Elles ne démontrent pas que

les eaux souterraines issues des pertes du Cissereau soient l’alimentation principale du captage. Par contre elles

sont ressorties avec de fortes concentrations dans les émergences du secteur d’Onzain, au débouché du Cissereau dans

le Val de Loire (sources de la Grange et des Meuves).

- Le rapport Saunier conclut : «…Dans ce contexte, au vu des éléments et résultats des investigations menées, le

bassin d’alimentation du captage de Monteaux n’a pu être défini avec précision.».

L’hydrogéologue agréé nous a donc demandé de compléter ces données par une étude tectonique et karstique pour tenter d’identifier le ou les collecteurs souterrains qui alimentent le captage de la Fontaine de Monteaux, aux fins d’établir ses périmètres de protection.

1. Etude du champ de fracturation par télédétection

Les documents sur lesquels nous avons travaillé sont la couverture photographique aérienne de l’IGN et un

fragment d’image satellite SPOT.

La procédure est le traitement d’images numériques par ordinateur en faisant varier les paramètres de luminosité,

saturation et inversion des couleurs, contraste normalisé.

Le principal repère géomorphologique que nous avons utilisé ici est le toit des calcaires et craies du

Sénonien-Turonien qui forme une ligne de rupture de pente assez bien marquée à flanc de coteau partout où le réseau

hydrographique de surface a érodé le plateau. Ce dernier est recouvert partout par les formations détritiques

meubles de l’Eocène et du Miocène, par quelques lambeaux discontinus de calcaires lacustres aquitaniens et par le

limon des plateaux. L’épaisseur de cette couverture est d’une quinzaine de mètres mais peut varier en fonction des

irrégularités de la surface du Crétacé calcaire.

Le champ de fracture apparaît donc assez nettement au niveau de l’horizon-repère du toit du Sénonien-Turonien

lorsqu’il est dégagé par le réseau hydrographique.

Par contre, à la surface du plateau, on observe des lignes qui prolongent sur une certaine distance les fractures et

failles, visibles dans les calcaires et craies sous-jacents, là où ils affleurent. Etant donné la faible épaisseur

de la couverture meuble, on peut interpréter ces lignes comme des flexures « moulant » les déformations cassantes du

Sénonien-Turonien ; on peut alors corréler éventuellement une fracturation d’un vallon à l’autre.

Une vingtaine de lignes de fractures ont ainsi été cartographiées (figure 1).

Elles se répartissent selon deux directions interférentes : N60E et N140E qui correspondent probablement à deux

phases de déformations successives, la direction N140E étant la plus récente car décalant nettement les lignes N60E.

L’amplitude de ces déformations de type distensif apparaît très minime mais nous estimons

qu’elles peuvent jouer un rôle important dans les dissolutions karstiques des craies et calcaires crétacés et

surtout dans les directions de drainage de cet aquifère.

On observe d’ailleurs la présence d’un certain nombre de «vallées sèches» associées à ces lignes de failles : ces

formes particulières d’affaissement témoignent en général de l’existence, entre la surface et la zone noyée, de

réseaux souterrains fossiles qui sont le siège de dissolutions karstiques créées par la circulation d’air humide.

Elles sont localement recoupées par le réseau hydrographique de surface qui apparaît donc de ce fait plus récent.

2. Relation entre la piézométrie et les lignes de fractures du karst crétacé. Hypothèse de deux nappes superposées

Nous estimons que cette relation devrait permettre d’identifier le ou les collecteurs souterrains alimentant

directement l’émergence de la Fontaine de Monteaux.

En examinant attentivement les données piézométriques présentées dans l’annexe 1 du rapport Saunier, on s’aperçoit

qu’un certain nombre de ces données pourrait ne pas s’appliquer à la nappe de la craie car les ouvrages où les

mesures ont été faites ne seraient pas assez profonds pour atteindre le toit de la craie. Par hypothèse, ces données

s’appliqueraient plutôt à des nappes «perchées» isolées dans la couverture éocène ou miocène, maintenues localement

par des niveaux argileux imperméables pouvant exister à la base de l’Eocène (argile à silex).

Ce serait le cas notamment du puits de la Briderie, situé sur le plateau à 1,5 km au nord-est du captage (figure 2) :

au droit de ce puits, à 500 mètres vers la vallée de la petite Cisse, le toit de la craie, bien repéré, suit la

courbe de niveau +85. L’altitude de la tête de puits est à la cote +100. Sa profondeur est de 6,85 mètres. Il lui

manquerait donc environ 8 mètres pour percer le toit de la craie. La cote piézométrique mesurée (+ 94.8) nous paraît

correspondre à un aquifère miocène isolé du toit de la craie par un plancher argileux.

Figure 2

Le puits voisin de la Morandière paraît être dans le même cas ainsi que celui de la Vauvardière en bordure de la

vallée du Cissereau, plus au nord-est.

Par contre, sur le même plateau, le puits des Hauts de Loire présente une anomalie peut-être due à un report erroné

des données : il aurait une profondeur de 30 mètres, ce qui le ferait pénétrer dans l’aquifère de la craie, mais la

cote piézométrique serait à +90 mètres, ce qui est cohérent avec la cote du puits voisin de la Vauvardière, lequel

ne peut atteindre le toit de la craie.

Si on intégrait la cote piézométrique du puits des Hauts de Loire dans l’ensemble piézométrique de la nappe de la

craie, la dite cote formerait un «pic» totalement anormal et surtout incohérent par rapport aux valeurs voisines.

Par hypothèse, nous classons donc cette valeur parmi celles de la nappe perchée de l’Eocène-Miocène.

Il en est de même pour 3 piézomètres dans la partie nord-ouest du bassin versant de la petite Cisse.

En définitive, les isopièzes cartographiées sur notre figure 1 tiennent compte des remarques ci-dessus. Comparées à

celles de la carte hors texte du rapport Saunier, elles atténuent considérablement le gradient piézométrique,

particulièrement sur le plateau séparant le bassin de la petite Cisse du bassin du Cissereau.

En revanche, avec une équidistance de 5 mètres, on distingue très nettement une direction

d’écoulement de la nappe de la craie du nord-ouest vers le sud-est en direction de son exutoire principal,

l’émergence de la Fontaine de Monteaux.

Cette direction d’écoulement coïncide avec un léger basculement du bloc ouest crétacé vers le sud-est, tel qu’il

apparaît dans le modelé géomorphologique d’ensemble.

L’hypothèse d’une communication directe avec les pertes de la basse vallée du Cissereau nous paraît peu probable,

sauf peut-être quelques écoulements mineurs en période de fortes précipitations dus à la mise en charge de certaines

parties du réseau fossile souterrain pouvant exister au-dessus de la zone noyée permanente. C’est d’ailleurs ce que

tendent à prouver les résultats de la campagne de traçages de 2004-2005.

3. Définition des zones de vulnérabilité du karst de la petite Cisse à proximité du captage de la Fontaine de Monteaux. Figure 3

Compte tenu de l’hypothèse énoncée ci-dessus de deux nappes superposées et de la présence d’un champ de fractures

à deux directions interférentes, il est possible de faire une estimation des zones les plus vulnérables dans le

karst crétacé de la petite Cisse. Ce sont :

- les flancs et les fonds de vallées où affleure le Sénonien-Turonien, y compris les parties sous-alluvionnaires,

- les lignes de fractures ou failles, aux endroits ou elles traversent les affleurements du Sénonien-Turonien : de

la fracturation de la masse calcaire dépend ipso facto une concentration des dissolutions karstiques entre le niveau

piézométrique et la surface, créant ainsi des réseaux de cavités où la vitesse d’écoulement des cours d’eau

souterrains peut atteindre des valeurs similaires à celle des cours d’eau de surface,

- le plateau situé en rive droite de la vallée de la Cisse. En effet la direction d’écoulement de la nappe dans la

zone noyée, selon les relevés piézométriques, se fait du nord-ouest vers le sud-est. Elle n’est donc pas dans la

direction d’écoulement de la petite Cisse en surface, entre Mesland et Monteaux.

En ce qui concerne plus précisément la source captée de la Fontaine de Monteaux, les couloirs de failles repérés

par télédétection et susceptibles d’induire l’existence de réseaux karstiques souterrains sont :

- La faille de la Chaussonerie (A) N60E : en rive gauche de la petite Cisse, elle rejoint celle-ci en aval de

Mesland. Le collecteur karstique qui peut lui correspondre ne peut donc pas être à l’origine de la pollution des

eaux du captage. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le résultat négatif d’un traçage effectué à partir du plateau de

la Chaussonerie.

- La faille de Saint Laumer (B) N140E : en rive droite de la petite Cisse. Son extrémité sud-est franchit la

vallée de la petite Cisse exactement dans l’alignement de la source Bambou et de la source du captage de la Fontaine

en limite nord de l’agglomération de Monteaux. Le collecteur karstique qui lui correspondrait serait le conduit

principal des eaux souterraines de cette zone d’émergences sous-alluvionnaires.

- La faille de la Besnerie (C) N140E : en rive droite de la petite Cisse. La source de la Besnerie, également

émergence sous-alluvionnaire à l’extrémité sud-est de cette structure, est probablement l’exutoire du collecteur

karstique correspondant.

- La faille des Gâtines (D) N140E : en rive droite de la petite Cisse. Aucune émergence n’apparaît en fond de

vallée, à son extrémité sud-est.

- La faille des Pérets (E) N60E : c’est une structure d’une grande longueur dont l’extrémité nord-est se situe

au-delà de la vallée du Cissereau, traverse le bassin de la petite Cisse, en amont de Mesland et se poursuit au-delà

de la limite occidentale du bassin. Elle est marquée sur son parcours par des alignements de vallées sèches. Le seul

exutoire connu d’un collecteur karstique correspondant est la source des Pérets en fond de vallée dans la partie

amont de la petite Cisse.

- La faille de Mesland (F) N60E : en rive gauche de la petite Cisse. Collecteur karstique peu étendu dont

l’exutoire est la source du lavoir de Mesland.

- Les failles de la Fosse de la Berthelote (G) N60E et du Gué (H) N60E : en rive gauche de la petite Cisse. Aucun

exutoire visible pouvant leur correspondre n’apparaît en fond de vallée. Il se peut néanmoins que des émergences

sous-alluvionnaires diffuses puissent exister, alimentant le lit de la rivière.

En définitive, le collecteur karstique principal de la zone émergente constituée par la source Bambou et la

source captée de la Fontaine de Monteaux paraît être le couloir de faille de Saint Laumer (B) dont la direction

structurale N140E coïncide avec celle de l’axe de soutirage de l’ensemble de la nappe de la craie.

Il serait par conséquent le principal facteur de pollution des eaux du captage.

Les pics de turbidité et surtout la présence de matière organique en période de fortes précipitations y sont

l’indice d’une communication avec la surface très proche de la zone d’émergence, tant à travers les alluvions de la

rivière dans l’axe du couloir de faille que le long de ce dernier dans les flancs des coteaux où les calcaires et

craies du Sénonien-Turonien affleurent.

Le couloir de faille de la Besnerie (C) qui se présente dans les mêmes conditions peut être également un facteur de

pollution du captage par déversement des eaux de la source de la Besnerie dans le lit de la petite Cisse.

Mêmes remarques pour le couloir de faille des Gâtines (D), situé lui aussi parallèlement et à proximité de l’axe de

soutirage de la nappe.

Les déversements intermittents et d’origine plus lointaine des pertes du Cissereau dans les réseaux souterrains du

bassin de la petite Cisse par les couloirs de faille E, F, G et H sont possibles comme en témoignent les traces de

coloration en période de fortes précipitations dans la zone émergente de Monteaux, mais leur dilution dans les eaux

souterraines de rive droite de la petite Cisse rendrait négligeable leur influence sur la qualité des eaux du captage.

Suivi de notre étude

En décembre 2007, une campagne de traçages a été exécutée par le bureau d’étude Saunier de Tours sur les points B

et C indiqués dans notre étude (cf. figure n° 3) : injection de 1 kg d’uranine sur B et de 1 kg de sulforhodamine

sur C.

L’uranine a été détectée au captage de Monteaux 15 heures 45 minutes après l’injection, soit une vitesse de transit

de 114 mètres/heure.

La sulforhodamine a été détectée au captage 5 heures 15 minutes après l’injection, soit une vitesse de transit de

238 mètres/heure.

Ce résultat positif est dû à l’interprétation et la cartographie structurale des réseaux de failles affectant le

plateau calcaire turonien dans l’emprise du bassin de la petite Cisse et du Cissereau.