![]()

N° 14 - 2008

AVIS HYDROGEOLOGIQUE

POUR UN CAPTAGE D’EAU POTABLE PAR FORAGE

DANS LA REGION DE MANDRITSARA MADAGASCAR

Pierre de Bretizel D.Sc.

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |

|

|

- 1. Cadre géologique

- 2. Réservoir aquifère potentiel

- 3. Proposition pour un captage d’eau souterraine par forage

- 4. Remarques complémentaires

- Suivi de notre étude

|

|

Cet avis fait suite et tient compte d’une étude réalisée en 2006 par le BRGM-Madagascar, intitulée

«Reconnaissance hydrogéologique pour l’alimentation en eau d’un site à Mandritsara».

Il intègre les données de la carte géologique à 1/100.000 – feuille Mandritsara-Antsaraniloda-1965 et s’appuie sur

l’analyse géomorphologique de la photo aérienne du secteur.

2 figures hors-texte

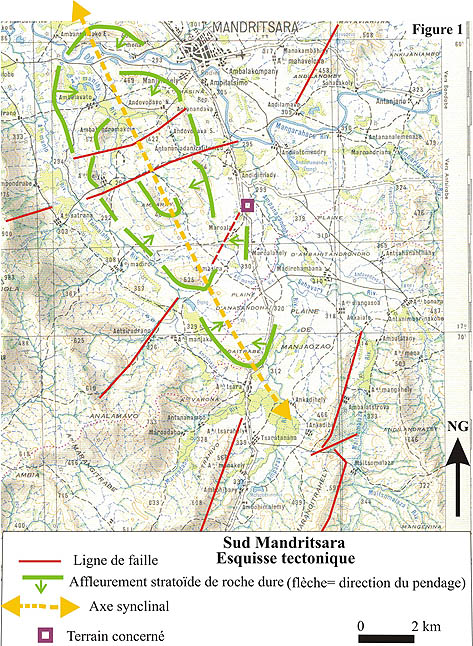

- Figure 1 : Esquisse tectonique

- Figure 2 : Coupe prévisionnelle du captage

1. Cadre géologique

1.1 Lithologie

Les terrains du secteur d’étude appartiennent au socle archéen malgache.

Ils comprennent une formation métamorphique principale, dite «série de Mandritsara», constituée par une alternance

monotone d’amphibolites, de gneiss amphibolitiques et de charnockites.

Dans cette série s’intercalent des sills (corps intrusifs interstratifiés) de granite leucocrate dont la mise en

place est probablement postérieure au métamorphisme de la série de Mandritsara.

L’altération latéritique superficielle apparaît peu active ou absente sur les sills granitiques, lesquels forment

des reliefs linéaires bien différenciés sur la photo aérienne.

A l’est du secteur d’étude, les alluvions de la rivière Ampanasondoha recouvrent tous les terrains anciens.

1.2 Tectonique (figure 1)

Une vaste structure synclinale affecte les couches de la série de Mandritsara à l’ouest et au sud-ouest de la

localité du même nom. Elle s’allonge sur une vingtaine de kilomètres selon un axe orienté N150E.

Plusieurs lignes de failles traversent en diagonale ce synclinal. Elles sont orientées N70E dans la partie nord et

N20E à N40E dans la partie sud. Elles sont visibles sur la photo aérienne après traitement numérique des contrastes

en nuances de gris : elles se marquent plus nettement sur les sills granitiques et beaucoup plus faiblement sur les

gneiss et amphibolites où elles correspondent plus probablement à des lignes de flexures.

Dans la partie centrale du synclinal, une de ces lignes paraît traverser le site concerné : elle s’allonge entre le

chaînon d’Analamavo au sud-ouest jusqu’au relief d’Andilanomby au nord-est. Cependant son passage n’est pratiquement

pas décelable dans les zones alluvionnaires qu’elle traverse dans sa partie médiane.

2 - Réservoir aquifère potentiel

Dans son ensemble, la série de Mandritsara est, du point de vue hydrogéologique, totalement compacte et

imperméable du fait de sa nature métamorphique. De plus, elle réagit globalement aux contraintes tectoniques comme

une masse ductile à texture feuilletée, c’est-à-dire que les déformations résultant de ces contraintes sont

majoritairement des plis et des flexures sans rupture.

Au contraire, les sills de granite, formant des bancs rigides de plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur,

réagissent aux contraintes tectoniques en se cassant et se fracturant. Les fractures s’organisent en faisceaux qui

s’orientent le long des grandes lignes de faille que l’on peut observer par l’analyse géomorphologique.

Il en résulte des «couloirs» de fractures transversales pouvant rendre localement poreuse et perméable une roche

normalement compacte en dehors des lignes de faille.

Il semble, d’après la photo aérienne, que le site concerné puisse se trouver à l’intersection d’un sill de granite

(indiqué sur la carte géologique) et d’un couloir de faille traversant la partie centrale du synclinal décrit au

paragraphe précédent. Le rapport BRGM mentionne par ailleurs la présence d’une crête rocheuse discontinue traversant

le site selon une direction nord-sud et qui pourrait correspondre en partie à l’affleurement d’un sill de granite

plongeant vers l’ouest avec un pendage de 50°.

On pourrait donc admettre que sous la surface du site concerné se développe en profondeur une «lame» de granite

fracturé susceptible de constituer un réservoir souterrain potentiel. Un tel réservoir serait protégé des pollutions

venues de la surface par les amphibolites et gneiss imperméables qui l’encaissent (cf. figure 2).

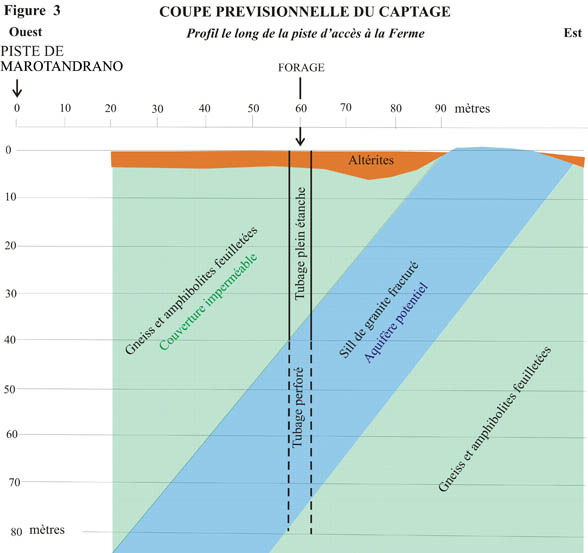

Figure 2

3 - Proposition pour un captage d’eau souterraine par forage

Dans les conclusions de l’étude BRGM, il est proposé une exploitation de la nappe superficielle dans les

altérites de surface par une tranchée creusée parallèlement à la crête rocheuse traversant le site.

Nous estimons que cette solution risque de ne produire que des débits insuffisants en période sèche et surtout ne

garantit en aucun cas la potabilité de l’eau. En effet, un tel captage superficiel serait implanté à proximité et à

l’aval des bâtiments d’habitation et d’exploitation et serait donc soumis directement aux risques de pollution

engendrés par les effluents issus de ces bâtiments. Dans ces mêmes conclusions, il est proposé un forage profond à

40 mètres, mais sans aucune précision quant à sa position, son objectif et son exploitation.

La solution, que nous préconisons, d’un forage profond exploitant la ressource aquifère potentielle du sill de granite nous paraît plus adaptée dans l’optique d’une exploitation d’eau qualitativement potable, avec des chances non négligeables d’un débit constant plus important que dans l’aquifère superficiel.

En l’absence de données topographiques plus précises, nous proposons pour ce forage un emplacement le long de la

piste de desserte de la ferme à 60 mètres de distance de sa jonction avec la piste principale de Marotandrano, tel

qu’indiqué sur la figure 2.

Ce point serait situé à l’aplomb du couloir de fractures recoupant le sill de granite et que nous avons mentionné

ci-dessus au paragraphe 1.2. Sa position est déterminée pour recouper le granite fracturé aquifère à environ 40

mètres de profondeur.

La figure 3 montre le profil vertical probable du captage :

- De 0 à – 40 mètres, le forage traverserait les gneiss et amphibolites de la série de Mandritsara, lesquels sont

susceptibles de jouer le rôle d’une couverture imperméable ou semi-imperméable, protégeant le captage des pollutions

éventuelles venues de la surface. Un tubage étanche sera mis en place sur cette section.

- A partir de – 40 mètres, le forage est censé entrer dans le sill de granite fracturé aquifère, celui-ci étant

supposé avoir un pendage de 50° vers l’ouest (d’après le BRGM). Une hauteur de 40 mètres est donnée à titre

indicatif pour cette colonne captante qui sera équipée d’un tubage crépiné (perforé).

Le niveau piézométrique (niveau statique) reste actuellement inconnu. Cependant la présence d’un niveau d’eau

constant dans le puits d’exploitation actuel est peut-être l’indice d’un niveau piézométrique proche de la surface (?)

L’ouvrage sera équipé d’une pompe immergée électrique placée à une profondeur qui sera déterminée en fonction du niveau dynamique obtenu après des essais de pompage préliminaires.

En cas de mise en exploitation, il est recommandé de protéger la tête du forage par un périmètre clôturé de 10 mètres de rayon au minimum.

4. Remarques complémentaires

Les suggestions exposées ci-dessus correspondent à des conditions optimales d’exploitation d’une ressource d’eau

potable protégée.

Si pour des raisons d’économie un forage plus court était envisagé, il devrait être implanté plus à l’est, toujours

le long de la même piste d’accès, sans dépasser l’affleurement granitique. Le niveau supposé aquifère sera atteint à

une profondeur plus faible mais, en contrepartie, la couverture imperméable qui le protège au toit sera réduite en

proportion. De plus il y a le risque de ne pas atteindre la zone noyée sous le niveau statique.

D’autre part, si l’on réduit la hauteur captée dans l’aquifère, il en résulterait une diminution du débit à la

sortie de pompe et/ou un rabattement trop rapide du niveau piézométrique.

Les diamètres de foration et de tubage dépendent des matériels disponibles à Madagascar. Cependant, un diamètre trop

faible au niveau de la colonne de captage aurait une incidence négative sur le débit exploitable.

* Nos recommandations ne sont qu’indicatives, étant donné le peu de données précises que nous avons pu compiler et sans les contrôles sur le terrain qui sont la règle pour établir ce type de diagnostic.

Suivi de notre étude

En septembre 2007, un forage a été exécuté à l’emplacement que nous avions recommandé :

Il a rencontré une zone fracturée de 13 à 19 mètres de profondeur (donc un peu plus haut que ce que nous avions

prévu). Cette zone s’est révélée aquifère.

D’après les essais de pompage, l’ouvrage est productif avec un débit de 1.500 litres/heure, ce qui est suffisant

pour l’alimentation en eau potable locale.

Ce résultat positif montre qu’en l’absence de données de terrain, le traitement d’image numérique de photos

aériennes peut atteindre une relative précision dans une interprétation structurale.