![]()

N° 14 - 2008

Impact d’un projet d’épandage de boues d’épuration

sur la nappe phréatique et les eaux de surface

à Villebout (Loir et Cher)

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |

|

|

- 1 - Situation géographique du projet

- 2 - Cadre géologique

- 3 - Les eaux souterraines

- 4 - Les eaux de surface

- 55 - Conclusion

|

|

Novembre 2007

Figures hors-texte :

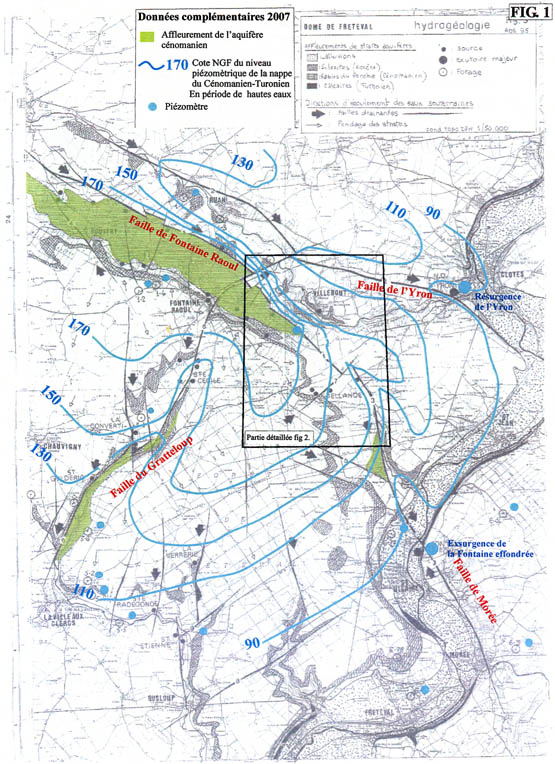

- Figure 1 : carte hydrogéologique

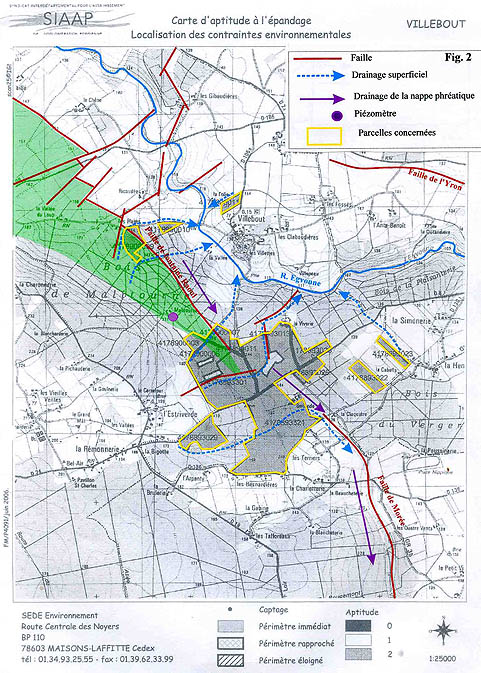

- Figure 2 : carte d’aptitude à l’épandage

- Figure 3 : coupe géologique simplifiée de la vallée de l’Egvonne

Documentation de référence

- Carte géologique à 1/50.000 – feuille de Cloyes/Loir – BRGM 1982

- Nappe des sables du Cénomanien du bassin Loire-Bretagne. Piézomètrie 1994. Rapport BRGM R 38582.

- Les fontaines du massif forestier de Fréteval en Perche Vendômois – Chronique des sources et fontaines n° 2-1995

– ISSN 1265-5139

1 - Situation géographique du projet

L’ensemble des parcelles concernées par le projet sont groupées (sauf une) sur le plateau et les pentes dominant la rive gauche de la rivière Egvonne entre les trois massifs boisés de la Viverie, du Verger et de Malitourne.

2 - Cadre géologique

Le projet est situé sur le flanc nord-est du dôme anticlinal de Frèteval.

Ce flanc est parcouru par un faisceau de failles longitudinales d’orientation générale nord-ouest sud-est, lequel

est recoupé en amont et en aval de Villebout par un champ de fractures transverses.

La faille de Fontaine Raoul est la plus importante de ces failles avec un rejet vertical vers le nord-est de 40

mètres au droit de Villebout (fig.3). Elle se prolonge vers le sud-est par la faille de Morée qui rejoint le Loir à

la hauteur de Saint Hilaire-la-Gravelle.

Située sur la rive gauche de l’Egvonne, la faille de l’Yron est également un axe faillé important proche de la zone

concernée.

Les terrains qui affleurent dans ce secteur sont de haut en bas sur l’échelle stratigraphique :

- les conglomérats de silex à matrice argilo-sableuse de l’Eocène inférieur, atteignant ici une trentaine de

mètres d’épaisseur.

- Les calcaires et craies du Turonien qui n’affleurent que dans le lit de l’Egvonne.

- Les grès et sables roux du Cénomanien supérieur (sables du Perche) qui affleurent largement le long de la faille

de Fontaine Raoul.

Les colluvions de pente (non représentés sur les figures) recouvrent les terrains ci-dessus sur de larges surfaces,

donnant des sols argilo-sableux riches en silex. Les limons quaternaires sont présents seulement à la surface du

plateau.

3 - Les eaux souterraines

Trois formations aquifères se superposent à l’aplomb de la zone dans laquelle se situe le projet :

- Les conglomérats de silex de l’Eocène, retiennent localement, là où s’interstratifient des lentilles argileuses

imperméables, de petites masses d’eau recoupées par des puits de ferme isolés et donnant à flanc de coteau des

sources de faible débit.

- La formation calcaire du Turonien qui contient une nappe phréatique d’extension régionale. Elle est du type

karstique avec une transmissivité importante. Elle est captée pour l’alimentation en eau potable de nombreuses

agglomérations.

- Les sables du Perche. Cette formation, du type poreux–matriciel, est considérée comme le principal réservoir

d’eau potable de l’ouest du Bassin de Paris et est donc également captée comme tel.

Un écran semi-imperméable de marnes, situé à la base des calcaires turoniens, sépare les deux nappes du Turonien et

du Cénomanien. Cependant , dans la zone du projet, cet écran dont l’épaisseur varie entre 2 et 10 mètres est rompu

par le faisceau des failles du flanc nord-est du dôme de Fréteval. Les deux nappes sont donc ici en communication

directe : il en résulte que le niveau piézomètrique y est commun aux deux nappes.

Les courbes altimètriques du niveau piézomètrique dessinées sur la figure n°1 montrent des gradients accentués le

long des failles de Fontaine Raoul et de l’Yron. Ces gradients indiquent que ces deux structures sont les axes

drainants principaux de la nappe phréatique.

Deux émergences à fort débit apparaissent aux points où elle traversent la vallée du Loir : à Cloyes, les sources de

Notre Dame d’Yron dont le débit en période de hautes eaux atteint 150 litres/seconde et, au droit de Saint Hilaire

la Gravelle, la Fontaine Effondrée dont le débit en période de hautes eaux atteint 80 litres/seconde.

Ces deux exutoires sont des sorties de réseaux karstiques au niveau des calcaires turoniens.

La position des parcelles concernées par le projet, tel qu’indiqué sur la figure n°2, montre que la plupart d’entre

elles sont situées à l’aplomb du tracé du collecteur principal de la faille de Fontaine Raoul.

4 - Les eaux de surface

Dans le lit de l’Egvonne, qui coule directement sur le calcaire turonien comme nous l’avons exposé plus haut, des

pertes diffuses apparaissent, notamment dans le segment que domine l’agglomération de de Villebout.

Une injection de rhodamine que nous avons effectué il y a deux ans dans le cours de l’Egvonne est ressortie aux

sources de N.D. d’Yron après un transit de 5 jours, prouvant ainsi qu’une partie des eaux de cette rivière rejoint

un réseau karstique souterrain en relation avec la faille du même nom.

Le relief topographique que forme la colline qui surplombe la rive droite de l’Egvonne au droit de Villebout accuse

une pente de 13% en moyenne à partir du rebord du plateau entre les cotes NGF 170 m et NGF 110 m. Une telle pente

induit forcément des ruissellements rapides en direction de l’Egvonne pendant les périodes pluvieuses. Plusieurs

drains naturels ou artificiels, indiqués sur la figure n°2 canalisent ces ruissellements vers le lit de l’Egvonne.

Ils sont issus de la plupart des parcelles concernées par le projet d’épandage de boues d’épuration.

Les ruissellements sur les parcelles situées les plus au sud sont drainés vers la faille de Morée, donc directement

vers le Loir.

Figure 3

5 - Conclusion

L’épandage de boues d’épuration sur le territoire de la commune de Villebout, tel que représenté sur la figure

n° 2, constitue une menace pour la qualité des eaux, qu’elles soient de surface pour le cours d’eau de l’Egvonne ou

souterraines pour la nappe phréatique du Cénomanien-Turonien.

Il ne s’agit pas d’un simple épandage épisodique mais bien d’une action périodique qui se répétera année après année.

En résumé, la situation des parcelles concernées doit interdire ce genre de pratique pour les raisons suivantes :

1. Accumulation par ségrégation lente de précipités de métaux lourds provenant du lessivage par les eaux

météoriques des boues épandues. Ces accumulations peuvent être piégées dans des accidents du terrain en surface ou

en profondeur dans les réseaux karstiques, puis libérées vers l’aval lors d’une période fortement pluvieuse

(principe du « placer »).

2. Proximité de la surface du sol du niveau piézomètrique de la nappe phréatique, particulièrement dans le secteur

des épandages.

3. Présence en profondeur des principaux collecteurs d’eau souterraine des bassins de l’Egvonne et du Loir.

4. Absence de tout écran imperméable entre la surface du sol et le niveau pièzomètrique.

Outre le problème des eaux souterraines et de surface, il s’agit, en définitive, d’une pollution à très long terme

dont nul ne peut actuellement juger de son impact sur la végétation forestière limitrophe et sur le devenir des

cultures et des surfaces d’élevage soumises à ce type de traitement.

P.B.