![]()

N° 13 - 2007

VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES

DU KARST DE SAINTE THECLE

COMMUNE DE PEILLON (06)

Décembre 2006

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |

|

|

- Les sources vauclusiennes de Sainte-Thècle

- Configuration structurale du réseau

- Phénomènes karstiques de surface

- Circulation des eaux souterraines

- Conclusion . Recommandations

|

|

Le présent avis nous a été demandé par l’Association de Défense des Sites de Peille.

Il rend compte d’un travail complémentaire venant s’ajouter à l’étude environnementale

des sources de Sainte Thècle publiée dans la “ Chronique des Sources et Fontaines

” N° 1- 1994.

Ce travail a consisté en une photo-interprétation par informatique

de l’image satellite SPOT, complétant des données cartographiques de terrain antérieures.

Il s’inscrit dans notre synthèse tectonique et hydrogéologique des Alpes de Nice,

en cours de publication.

N.B. : les symboles marqués d’un astérisque

dans le texte réfèrent aux bases de données de l’Association “ Les Amis des Sources ”.

1 - Les sources vauclusiennes de Sainte-Thècle

Le groupe d’émergences, répertorié A1*, comprend 3 captages souterrains situés sous l’agglomération de sainte Thècle.

Destinés à l’origine à l’alimentation en eau potable de la ville de Nice, ils sont

déclarés d’utilité publique par Décret Impérial datant de 1867. Ils sont toujours

en service actuellement pour l’alimentation en eau potable des communes de la vallée

du Paillon et du vieux village de Peillon, par une station de pompage pour ce dernier.

Ils sont également interconnectés avec le réseau actuel de la ville de Nice par

l’aqueduc qui suit la vallée du Paillon jusqu’au quartier Saint Roch. Les griffons

sortent au niveau du lit du Paillon, au pied des escarpements calcaires de la rive

gauche, à la cote NGF +160 m.

Le débit est très variable entre les périodes d’étiage

et de hautes eaux. Il peut être estimé en moyenne à 130 litres/seconde (460 m3/heure).

La formation aquifère est la série de calcaires et calcaires dolomitiques du Jurassique

qui forment l’ensemble des reliefs de la retombée occidentale du massif du Mont

Agel ainsi que la crête du plateau Tercier. Elle est de type karstique, c’est-à-dire

que les eaux souterraines y sont stockées et y circulent dans un réseau de cavités

créées par dissolution du calcaire à partir de fissures et de fractures.

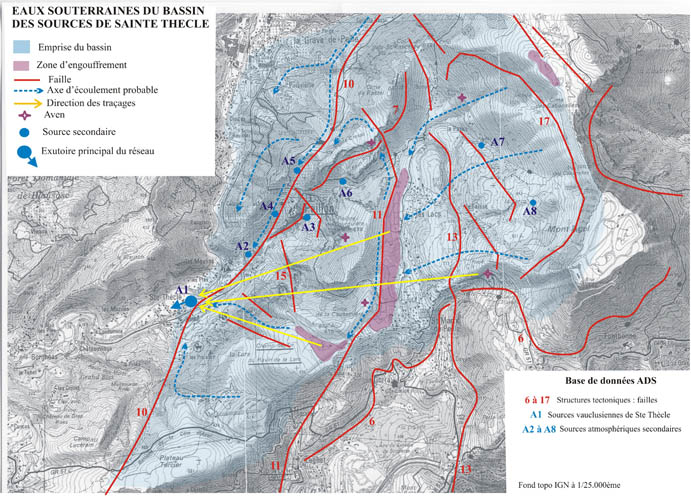

Ici, les

données tectoniques et géomorphologiques indiquent que le réseau karstique s’étend

vers le nord-est jusqu’au col de Saint Pancrace, vers l’est jusqu’à la cime des

Cabanelles et le plateau sommital du Mont Agel et vers le sud jusqu’au plateau Tercier.

Le territoire concerné couvre une surface de 17 km² avec une dénivelée de 1000 mètres

entre le point le plus bas aux sources de Sainte Thècle et le point le plus haut

au sommet du Mont Agel. (Figure 1).

Plusieurs petites sources secondaires (A2* à

A8*), à faible débit ou intermittentes, ont par ailleurs été inventoriées sur cette

surface.

L’aquifère jurassique affleure presque partout, sauf sur le flanc nord

de la cime du Rastel où il est recouvert par les strates décollées et redressées

à 40° des marno-calcaires du Turonien. L’impluvium, c’est-à-dire la surface qui

absorbe les eaux pluviales et de ruissellement, occupe donc presque entièrement

ici l’aire géographique sous laquelle se développe le réseau karstique. Autrement

dit aucune couverture imperméable (marne ou argile) ne protège ce réseau des infiltrations

directes de la surface, le rendant ainsi dans sa quasi-totalité vulnérable à toute

pollution d’origine superficielle.

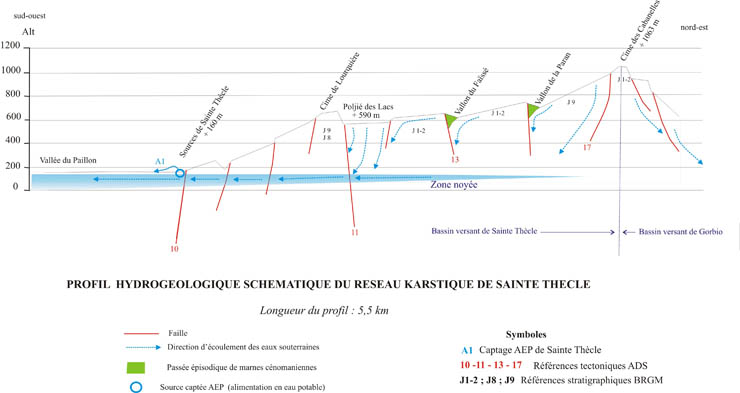

2 - Configuration structurale du réseau (figure 2)

Il est déterminé par le jeu de nombreuses failles et fractures disloquant les

assises jurassiques. Celles-ci présentent un pendage général vers l’ouest et le

nord-ouest formant ainsi le flanc occidental du dôme anticlinal du Mont Agel, structure

ancienne appartenant probablement à une tectonique éocène.

La fracturation et la

dislocation de cette vieille structure sont intervenues au cours de deux phases

de compression, au Miocène puis au Plio-quaternaire, suivies d’une phase de décompression

génératrice d’importants effondrements affectant encore actuellement les reliefs

du Mont Agel.

L’analyse géomorphologique sur photos aériennes et satellitaires,

contrôlée sur le terrain, met en évidence un certain nombre de structures cassantes

engendrées par une succession de contraintes de compression tangentielles, puis

de distension verticale. Les plus importantes de ces structures cassantes sont :

- - La faille de Sainte Thècle [10]* : c’est une des déformations tectoniques les plus importantes des préalpes de Nice. Elle s’allonge sur 18 km entre la région de Sospel au nord-est et le Mont Vinaigrier au sud-ouest. C’est une faille décrochante senestre, normale à regard nord-ouest. Le décrochement horizontal atteint 2000 mètres au droit de Peille ; le déplacement vertical serait d’une centaine de mètres entre Peille et La Grave puis s’amortirait progressivement vers le sud-ouest au delà de Sainte Thècle.

- - La faille de Laghet [11]* : elle s’allonge sur 7 km entre la cime du Rastel où elle converge avec la faille de Sainte Thècle et le plateau de Camp de l’Allé au sud-ouest. C’est une faille décrochante senestre avec un rejet horizontal de 500 mètres au sud de la cime de la Caussinière. A l’intérieur du dièdre que forment entre elles les failles de Laghet et de Sainte Thècle, se développe un faisceau de petits décrochements alternes [15]* correspondant à un champ de contraintes généré par le double décrochement.

- - Ecailles chevauchantes du Mont Agel [6]*et du Rastel [7]* : elles résultent de la première phase de compression au Miocène, dirigée nord-sud.

- - Gradins d’effondrements hémicycloïdes [17]* : ils affectent les deux flancs est et ouest du Mont Agel. Côté ouest, ils déterminent 4 gradins descendants entre la cime des Cabanelles et le quartier des Lacs à Saint Martin (cf. figures 1et 2).

3 - Phénomènes karstiques de surface

3.1. Poljiés : dépressions fermées créées par dissolution karstique

De telles dépressions jalonnent généralement en surface le

tracé des principaux collecteurs souterrains.

- - Ici , la plus importante de ces dépressions est celle dite des “ Lacs ” à Saint Martin de Peille . Ce toponyme indique bien qu’historiquement cette cuvette est connue pour se remplir d’eau lors de fortes précipitations. Elle s’étend sur 1.600 mètres de long et 200 mètres de large entre la route D53 et la crête de Lourquière. Elle est tronquée au nord par les ravinements du vallon de Galembert et au sud par ceux du vallon du Gayan. Ces ravinements sont probablement postérieurs au creusement du poljié. Le jeu de la faille de Laghet qui suit la limite ouest de la dépression est probablement la cause de sa formation.

- - Le poljié de la Caussinière est situé sur le versant sud de la Cime du même nom. Il jouxte également la faille de Laghet. Il s’allonge sur 500 mètres vers le nord-ouest en direction de l’exutoire de Sainte Thècle.

- - Le groupe de dolines des Cabanelles ne forme pas à proprement parler un poljié mais regroupe une demi-douzaine de petits entonnoirs de dissolution affectant la partie nord de la crête du même nom. Ils sont encadrés à l’est et à l’ouest par deux failles d’effondrement [17*].

3.2. Avens

- - Aven du Rastel : profondeur 19 mètres. Il est situé au pied de la falaise bordant au sud la crête du même nom.

- - Aven des deux frères : profondeur 42 mètres. Il est situé sur le versant ouest de la cime de Lourquière à 100 m environ au dessus du chemin de Peillon à Saint Martin.

- - Trou souffleur de la Caussinière : ouverture impénétrable sans travaux d’élargissement. Cet évent vertical souffle un air humide et chaud qui, en hiver quand la température extérieure descend sous zéro, forme une petite colonne de vapeur. Il est l’indice d’une communication entre la surface et un réseau de cavités souterraines. Il se situe sur le versant nord-est de la crête de la Caussinière, d’où il domine la partie sud de la dépression des Lacs.

- - Aven du Seuillet : profondeur 17 mètres. Il s’ouvre dans un caniveau de la route D53, à 1 kilomètre environ au sud du col de Saint Pancrace.

- - Aven Lupi : profondeur (?). Il est situé dans un ravin entaillant le versant sud-ouest du plateau sommital du Mont Agel. Au fond coule un ruisselet dans lequel a été effectué un traçage à la fluorescéine (voir ci-après).

3.3. Lapiaz

Sur les parties hautes des reliefs,

la surface des bancs calcaires est profondément entaillée par un réseau de fentes

de dissolution dénommé “ lapiaz ” . Ils sont particulièrement développés sur le

versant ouest de la cime des Cabanelles, la crête de Lourquière, la cime de la Caussinière,

la partie sud de la cime du Rastel. Ils sont l’indice de phénomènes de dissolution

plus importants en profondeur.

4 - Circulation des eaux souterraines

Le modelé géomorphologique

du versant ouest de la cime des Cabanelles jusqu’à la faille de Laghet se présente

comme une combe (ou “ conca ” dans la terminologie karstique), largement déployée

à sa partie supérieure, entre le col de Saint Pancrace et le plateau sommital du

Mont Agel. Cette combe se referme par gradins d’effondrements successifs sur la

dépression des Lacs de Saint Martin ; Il est donc probable que cette dépression

soit le réceptacle de la plus grande partie des eaux souterraines du versant ouest

des Cabanelles et du Mont Agel (cf. figure 1).

Le déversoir principal de ce réceptacle

suit très probablement vers le sud-ouest le faisceau des failles de cisaillement

[15*] qui rejoint la grande faille de Sainte Thècle [10*] sous le versant nord-ouest

de la Cime de la Caussinière. La présence en cet endroit d’un poljié et d’un trou

souffleur paraît le confirmer. Cependant il se peut également qu’une partie de ces

eaux souterraines se déverse aussi vers le nord en suivant le drain de la faille

de Laghet jusqu’à sa jonction avec le grand collecteur de la faille de Sainte Thècle

[10*] entre La Grave et les captages de Sainte Thècle (cf. figure 1).

La connexion

des sources de Sainte Thècle avec le quartier des Lacs, le versant ouest du relief

Mont Agel – Cabanelles et le plateau Tercier a été confirmée par 3 expériences de

traçages colorants :

- - En 1972 : dans l’aven Lupi, sur le versant ouest du Mont Agel : la fluorescéine est ressortie aux sources de Sainte Thècle en 3 jours. La distance entre le point d’injection et l’exutoire est de 3 km sur une dénivellation de 590 mètres.

- - En 1989 : dans la partie centrale de la dépression des Lacs, dans un entonnoir ouvert après une forte pluie, rebouché depuis : la fluorescéine est ressortie aux sources de Sainte Thècle en 2 jours. La distance entre le point d’injection et l’exutoire est de 2 km sur une dénivellation de 430 m.

- - En 1991 : dans une doline de la dépression de la Caussinière : la fluorescéine est ressortie aux sources de sainte Thècle en 10 jours. La distance entre le point d’injection et l’exutoire est de 1,5 km sur une dénivellation de 404 m.

Le temps de transfert le plus court se situe sur le segment “ dépression des Lacs – Sainte Thècle ”. Il correspond à une vitesse d’écoulement horizontale de 40 mètres/heure et verticale de 9 mètres/heure, ce qui est considérable pour un courant souterrain. Ceci est l’indice de la présence d’un réseau largement ouvert de vides souterrains, sans dépôts argileux de décalcification susceptibles de filtration partielle des eaux.

5 - Conclusion . Recommandations

La quasi totalité de l’impluvium qui alimente depuis la surface les eaux souterraines

des sources de Sainte Thècle est dépourvue de couverture imperméable. Il est donc

vulnérable à toutes pollutions.

Les observations ci-dessus (et les figures 1 et

2 qui les illustrent) montrent que le secteur des Lacs, qui est le réceptacle de

la plus grande partie des eaux de ruissellement et des eaux souterraines du versant

ouest de la Cime des Cabanelles et du Mont Agel, est l’un des secteurs les plus

vulnérables de l’ impluvium de Sainte Thècle.

Les traçages colorants ont montré

que le temps de transfert de son déversoir souterrain vers le captage AEP de Sainte

Thècle est extrêmement court : il menace donc directement la qualité des eaux de

ce captage.

Malheureusement, ce secteur fait l’objet d’une urbanisation excessive

pour laquelle aucun réseau d’assainissement n’aurait été envisagé.

A défaut d’arrêter

ce développement urbain, nous recommandons fermement l’installation d’un réseau

d’assainissement, obligatoire pour tous les riverains du secteur des Lacs, et la

construction et la mise en service d’une unité de traitement des eaux usées issues

du dit réseau.

Faute de quoi, la dégradation de la qualité des eaux de Sainte Thècle,

qui a d’ailleurs déjà commencé, sera inéluctable. Elle sera de ce fait imputable

à la négligence des propriétaires fonciers et des pouvoirs publics.