![]()

N° 12 - 2006

AVIS HYDROGEOLOGIQUE SUR UN PROJET

D’INCINERATION DE DECHETS

A LA CIMENTERIE DE LA GRAVE

(Alpes Maritimes)

Mars 2006

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |

|

|

|

Cet avis fait suite à l’enquête publique ouverte en janvier-février 2006, ayant pour objet un projet de broyage et d’incinération dans les fours à clinker de 85.000 tonnes /an de déchets divers auxquels se rajoutent 20.000 tonnes /an de boues d’épuration. Le présent avis concerne uniquement le risque potentiel que font peser ces activités sur la qualité des eaux souterraines. Les astérisques indiquent la référence aux bases de données ADS/MVN (Amis des Sources/Musée Virtuel de la Nature).

|

1. Cadre géographique

La carrière et les installations industrielles de la cimenterie de La Grave sont situées dans le fond de la vallée du Paillon de L’Escarène, à la cote NGF 200m, à cheval sur trois communes : Peillon, Peille et Blausasc. En ce point le Paillon coule sur un lit alluvionnaire peu épais et reçoit les eaux d’un affluent torrentiel de rive gauche, le Farquin. Le bassin versant de cet affluent, très abrupt, reçoit ses eaux des crêtes du Baudon (1179m), de la cime des Cabanelles (1091m), de la cime du Rastel (802m) et du Mont du Castellet (824m).

2. Cadre tectonique (figure 2)

|

La carrière exploite les marnes du Sénonien affleurant sur la bordure sud-est du synclinal de Contes. Des travaux récents de cartographie tectonique ont mis en évidence de grandes structures cassantes qui disloquent la terminaison méridionale de ce synclinal. Ce sont : - - La faille décrochante de Sainte Thècle*, longue de 18 km, orientée N35E qui tronque le Crétacé moyen et inférieur, rompant ainsi la barrière imperméable des marnes noires cénomaniennes.

|

Dans le secteur concerné, son tracé passe par le village de Peille , suit les hauts du versant ouest de la cime du Rastel, puis rejoint la vallée du Paillon entre Les Moulins et l’agglomération de sainte Thècle.

Ces deux failles convergent au Pas d’Ongrand, à 2 km au nord de Peille. A l’intérieur de cette zone de convergence se développe un champ de contraintes dont l’influence se fait sentir jusqu’au fond de la vallée du Paillon. Ce champ de contraintes engendre une bréchification des masses calcaires jurassiques et des décollements de strates dans les marno-calcaires crétacés, notamment sur les versants ouest du Castellet et du Rastel.

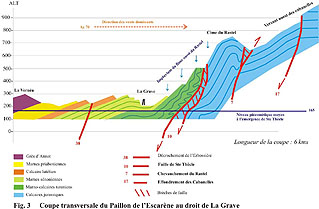

3. Situation hydrogéologique (figures 2 et 3)

| La cimenterie de La Grave se situe dans le bassin

hydrographique des Paillons dont le sous-sol contient la principale ressource en

eau souterraine du département, à l’est du Var. Cette ressource se répartit

entre deux grands réseaux karstiques encaissés dans les calcaires jurassiques,

lesquels convergent dans le secteur de La Trinité : A l’ouest le réseau du

Férion* ; à l’est le réseau de Sainte Thècle*. C’est ce dernier

qui est concerné par le projet. Le collecteur principal du réseau de Ste Thècle est la grande faille du même nom qui s’allonge sur 18 km, depuis le col du Farguet au dessus de Sospel jusqu’au Mt Vinaigrier à l’est de Nice. |

Son aire d’alimentation couvre l’ensemble des reliefs

jurassiques qui ferment au sud -est et au sud le bassin des Paillons : le massif

du Mt Ours, les cimes du Baudon, d’Ongrand, de la Morgelle, le flanc ouest de

la Cime des Cabanelles, les chaînons de L’Erbossière, du Castellet, du

Rastel, les plateaux Tercier et de la Caussinière.

Son exutoire principal est un captage A.E.P.dans la

vallée du Paillon, sous le village de Sainte Thècle, à 3 km en aval de La

Grave : il est constitué par un groupe de trois griffons émergeant d’un

" flat " alluvionnaire concrétionné par des dépôts de

tuf. L’ensemble connu sous le nom de " Source de Sainte

Thècle " (A1*)est un site historique : les travaux de captage

datent de 1867. Ils ont été réalisés en même temps qu’un aqueduc pour

alimenter la ville de Nice et sont encore en service actuellement.

Le régime de la source est du type

" vauclusien " sous alluvions, avec un débit très

irrégulier, ce qui est normal pour une émergence karstique. On peut estimer le

débit moyen à 120 l/s.

Le point d’émergence se situe directement dans le plan de

la faille principale à l’endroit où celui-ci est dégagé par un

surcreusement de la rive gauche du Paillon. Sa cote altimétrique est à NGF

165m. Elle est indicative du niveau piézométrique de la zone saturée

(zone noyée) du réseau, de par le caractère vauclusien de l’émergence.

En remontant vers la cime du Rastel, plusieurs petites

sources atmosphériques répertoriées A2*,A3*,A4*,A5* (anciens captages) s’alignent

sur le tracé de la faille de Ste Thècle. L’une d’elles, la source de la

Vigne, alimentait jusque dans les années 50 le village perché de Peillon.

Cette ligne de sources indique bien le caractère aquifère de la grande faille

de Ste Thècle.

Un autre captage A.E.P., la fontaine de la Verna (alias

source de l’Erbossière), répertoriée B1* est situé à 1 km en amont de la

cimenterie. Il comprend deux griffons , l’un au pied des pentes du Castellet,

l’autre dans les alluvions du Paillon. La cote altimétrique de ce dernier est

à NGF 200m. Cette sortie sous-alluviale, dont le débit très

variable peut être estimé au minimum à 3 l/s serait également

indicatrice d’une émergence de type vauclusien.

Si c’est le cas, on peut en déduire que le niveau

pièzométrique de la zone saturée montre une dénivellation de 35m sur 4 km de

distance entre La Verna et Ste Thècle, soit un gradient de 1% environ vers le

sud.

Au droit de la cimenterie, le niveau piézométrique moyen se

situerait donc à une douzaine de mètres seulement sous la surface du fond de

vallée, au droit de la cimenterie. En période de fortes précipitations ce

niveau piézométrique est susceptible de remonter jusque dans les alluvions en

lit vif du Paillon.

4. Pollutions atmosphériques engendrées par la combustion dans le four à clinker de La Grave :

Les études et analyses effectuées sur la cimenterie voisine de Contes permettent par comparaison d’identifier quels types d’effluents nocifs atmosphériques peuvent être émis par les combustions dans le four à clinker de La Grave. Il s’agit principalement de :

- Gaz toxiques : anhydride carbonique (CO) ; dioxyde de

soufre (SO2).

- particules liquides carbonées : benzo-pyrène ; dioxines.

- Micro-particules solides (cendres) : silicates chargés en

métaux lourds tels que Pb, Zn, Cu, Hg, Ni, Cd.

L’émission simultanée de gaz sulfureux et de métaux

lourds conduit à des échanges ioniques se traduisant lors des pluies par la

précipitation au sol de sulfates ou de sulfo-sels complexes.

Quant au benzo-pyrène et aux dioxines, peu ou pas solubles,

ils forment des émulsions avec l’eau de pluie et les eaux de ruissellement et

s’agglutinent aux particules solides.

Les vents dominants dans cette partie de la vallée du

Paillon diffusent à partir de la cimenterie une traîne de pollution qui touche

principalement les reliefs de la rive gauche du Paillon entre la crête de l’Erbossière,

le Castellet et le versant ouest de la cime du Rastel, c’est-à-dire le bassin

versant entier du torrent du Farquin jusqu‘au village de Peille.

Or, comme nous l’avons exposé ci-dessus (§ 2), ce secteur

soumis à la pollution atmosphérique de la cimenterie se situe au dessus de

terrains disloqués par un champ de contraintes tectoniques intenses entre les

failles de l’Erbossière et de Ste Thècle. Les calcaires jurassiques

brèchifiés et les marnocalcaires plissés, décollés et éboulés forment une

masse foisonnée poreuse et perméable engouffrant directement les eaux

météoriques (impluvium) sans filtration. Les eaux souterraines de la zone

saturée (zone noyée sous le niveau pièzométrique) se trouvent donc

directement en contact avec les infiltrations chargées de polluants venues de

la surface.

Il en résulte que le captage A.E.P. de la Verna, situé dans

la partie nord de l’impluvium se trouve donc directement menacé par les

retombées météoriques de polluants issus de la cheminée de la cimenterie de

la Grave.

Il en est de même pour le captage A.E.P. de Sainte Thècle,

situé dans la partie sud de l’impluvium et de plus en aval du flux de la zone

saturée, dans l’axe du collecteur de la grande faille du même nom, comme l’indique

le gradient pièzomètrique local. Sur ce dernier point nous sommes donc en

total désaccord avec l’affirmation non argumentée de l’étude d’impact

mentionnant page 2-11 que ce captage n’est pas

" concerné ".

5. Conclusion

La vulnérabilité des eaux souterraines du bassin des Paillons est très importante sous le site de la cimenterie de La Grave du fait de sa position structurale en bordure d’un champ de failles disloquant les terrains jurassiques et crétacés et rompant la barrière imperméable du Cénomanien.

La zone disloquée forme la majeure partie de l’impluvium en rive gauche du Paillon, laquelle est soumise aux vents dominants balayant la vallée à partir de la cheminée de la cimenterie. Lors des périodes de précipitations atmosphériques, il en résulte une pénétration dans le sous-sol des agents polluants qui sont entraînés rapidement , sans filtration, par les eaux pluviales jusque dans la zone saturée (noyée).

Les deux captages A.E.P. situés à proximité de cette émission de polluants sont directement concernés, à savoir le captage de la Verna qui alimente une partie de la commune de Peille et le captage des sources de Ste Thècle, alimentant la station de pompage de Peillon, une partie de la vallée vers Drap et qui est interconnecté avec le réseau urbain de la ville de Nice.

En conséquence nous déconseillons fortement l’incinération de déchets dans le four à clinker de La Grave, incinération pouvant induire un risque de contamination de l’eau potable consommée actuellement, d’une part, et d’autre part un risque de dégradation durable de la ressource du bassin.

Pierre de Bretizel D.Sc.

Membre du Comité Français d’Hydrogéologie