![]()

N° 11 - 2005

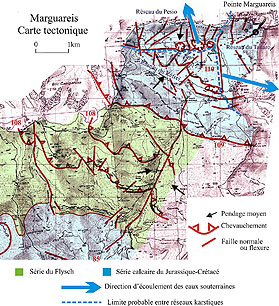

Reconnaissance au massif du Marguareis

Juin 2004

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement (1 841 ko) peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |

|

|

Les renvois mentionnés dans le texte correspondent à "Tectonique et eaux souterraines des Alpes de Nice".

Le versant sud (versant français) de la crête frontalière,

du Col de Tende au Col de la Boïra vers l’est, est constituée par une

épaisse série de flysch éocène-oligocène fortement disloquée, sous forme

de plis et microplis déversés et charriés vers le sud-ouest, avec des

lambeaux isolés de calcaires mésozoïques parfois intercalés dans les plans

de charriage.

Dans cet ensemble profondément déformé on peut cependant

retrouver un repère stratigraphique : c’est une barre rocheuse

constituée par les calcaires nummulitiques éocènes reposant sur des calcaires

marneux appartenant au toit de la série du Turonien-Sénonien.

Cette séquence relativement plus rigide et donc moins

déformée que l’ensemble du Flysch se présente en deux écailles

superposées structuralement, se développant entre la crête frontalière et le

fond de la vallée du Réfrei où elles forment deux ressauts importants :

L’écaille des Rochers de Vallefreggia franchit le cours du

torrent du Réfrei à la cascade du même nom, à 1.400 mètres d’altitude et

remonte vers la crête frontalière qu’elle franchit à la Cime du Bec Roux à

2.215 mètres d’altitude, ce qui correspond à un pendage de 10° vers l’axe

du synclinal du Réfrei (cf.§4.1.8).

L’écaille de Valmaurina franchit le cours du torrent du

Réfrei à la cascade de Pouchin à 1.458 mètres d’altitude et remonte vers

la crête frontalière qu’elle franchit au point coté 2.194 mètres, ce qui

correspond à un pendage de 19° vers l’axe du synclinal du Réfrei (cf

§4.1.8.).

- du Marguareis

- La charnière anticlinale déversée de la Cime de Sénéca [ 109 ]

- Le réseau des failles d’extrados du dôme anticlinal [ 110 ]

- une phase distensive due aux contraintes de courbure du dôme anticlinal.

- Une phase d’effondrement due au soulèvement du dôme et de son démantèlement rapide par l’érosion glaciaire et torrentielle en surface et par le sous-cavage par les dissolutions karstiques en souterrain.

- Les dépressions karstiques (Poljiés et dolines)

Les hauts reliefs karstiques, d’âge Crétacé-Jurassique,

de la Pointe Marguareis et de ses contreforts verrouillent l’amont de la

vallée du Réfrei.

Ils constituent un large dôme anticlinal couché et

déversé vers le sud-ouest, soit orthogonalement à l’axe du synclinal du

Réfrei (cf. §4.1.8.). Cet anticlinal fait partie d’une dorsale régionale à

cœur paléozoïque qui s’allonge sur le versant italien entre les bassins du

Gesso et du Tanaro sur un axe nord-ouest sud-est. Elle appartient au domaine

briançonnais ligure.

On y distingue les principales structures suivantes :

Elle forme les crêtes situées entre le Col de la Boïra, à l’ouest, la cime de Sénéca et la Cime de Pertègue, à l’est.

La séquence calcaire mésozoïque y apparaît fortement schistosée (faciès " calcschistes ") rendant difficile la distinction lithologique entre Jurassique et Crétacé. Le pendage de l’ensemble est vers le sud, peu accentué sur le versant nord de la crête mais se verticalisant progressivement sur le versant sud jusqu’à la ligne de chevauchement sur la série du flysch .

Cette ligne de chevauchement traverse la crête frontalière au Col de la Perle à l’ouest, suit les vallons de Baracon et Bachialon à la tête du torrent du Réfrei et retraverse à l’est la crête frontalière au Col de Celle Vieille (flanc sud de la Cime de Pertègue).

Son orientation moyenne donne un axe de compression N20E à déversement sud-ouest, pour le segment considéré ici.

Ce réseau extrêmement dense de failles à rejet normal et de fractures paraît correspondre à deux phases distinctes et complémentaires :

Les directions de fracturation les plus fréquentes

sont :

- N120E : représentée principalement par la faille de Malabergue, à regard sud.

- N90E : représentée principalement par la faille du Castel Chevolaï, à regard nord.

- N40E : représentée principalement par la faille du Castel Frippi, à regard ouest.

- N175E : représentée principalement par les failles à regard est du

Colle Piana, de la Pointe Straldi et de Navella.

On notera que ces directions de fracturation recoupent la schistosité des calcschistes qui apparaît ainsi antérieure à la mise en place du dôme.

Elles sont la manifestation en surface des dissolutions

karstiques souterraines le long des lignes de fractures.

Elles affectent ici la totalité des affleurements calcaires

du Crétacé supérieur, du Néocomien et du Jurassique.

Les plus importantes sont :

- Le Plan Ambroise [ 111 ], à la jonction des failles du

Castel Chevolau Castel Frippi et de la Pointe Straldi.

- Le Plan Chevolaï [ 112 ], à la jonction des failles de

Malabergue et de Navella.

Citons également pour mémoire le grand effondrement hémicyclique de la Conca di Carsene [ 113 ] sur le versant italien, dont l’origine karstique apparaît très probable.

Coupe régionale Nord-Sud du Marguareis

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

- Le système du Mont Marguareis (bassins du Pesio et du Tanaro)

- un facteur pétrographique : L’ensemble Jurassique-Crétacé supérieur n’est pas dolomitique. Le front de dolomitisation ne dépasse pas la limite supérieure du Muschelkalk (Trias moyen) sur lequel il repose et qui n’affleure que sur les versants italiens. Il en résulte une grande solubilité aux agents atmosphériques.

- Un facteur tectonique : La masse calcaire a été soumise à deux contraintes : la première est compressive, dûe à la déformation anticlinale chevauchante de la Cime de Sénéca [109], décrite au paragraphe 4.1.10. Il en a résulté un étirement important des strates avec disparition des interlits et des niveaux marneux. Le phénomène est plus accentué dans le Crétacé supérieur marno-calcaire dont les bancs calcaires résiduels ont pris un aspect schistosé, dit " faciès calcschiste ". La deuxième contrainte est distensive ; elle est dûe à la courbure subséquente de la voûte anticlinale entraînant la formation d’un réseau de fractures et de failles d’extrados [110], obliques ou parallèles à l’axe anticlinal. L’ouverture de ces fractures s’ajoutant à la disparition des horizons marneux a probablement favorisé l’érosion karstique.

- Un facteur climatique : Le Marguareis est un karst d’altitude ( entre 1900 et 2600 mètres), soumis à un enneigement annuel de longue durée. L’alternance des périodes de gel et de dégel entraîne probablement une microfracturation et une désagrégation de la texture des roches calcaires qui peuvent accentuer leur karstification à partir de la surface.

- Le réseau du Plan Ambroise : les traceurs injectés dans l’embut du même nom (+2109 mNGF) sont ressortis sur le versant italien nord à la résurgence du Pesio 18 (+1390 mNGF), à la base de la série calcaire dolomitique du Trias. Ce réseau s’écoule donc vers le nord où il rejoint sous le versant italien un autre réseau, celui de la Conca di Carsene qui ressort également à la source du Pesio.

- Le réseau du Col des Seigneurs : les traceurs injectés dans l’aven du Trou souffleur (+2140 mNGF) sont ressortis dans la haute vallée du Tanaro, à la résurgence de la Foce (+1178 mNGF), au niveau du contact du Trias dolomitique sur les quartzites werféniennes. Ce réseau s’écoule donc vers l’est où il conflue avec le grand réseau de Piaggia Bella avant de ressortir à la Foce.

La masse calcaire qui forme les reliefs du Marguareis et de ses contreforts côté français se présente comme un promontoire qui domine par des à pics importants les vallées du bassin versant du Tanaro. C’est le seul massif calcaire des Alpes de Nice qui présente un modelé karstique superficiel très évolué avec un criblage dense de lapiaz, de dolines, de poljiés et d’avens donnant à sa surface un aspect lunaire caractéristique.

Ceci est dû à plusieurs facteurs :

On connaît actuellement par des traçages l’existence de deux réseaux souterrains à l’intérieur du versant français du Marguareis :

La ligne de partage entre les deux réseaux du Plan Ambroise et du Col des Seigneurs pourrait se situer le long de la faille nord-sud de Navela [110], car cette structure paraît marquer un début d’effondrement vers l’est de la crête du Marguareis.

A notre connaissance, aucune étude ne semble avoir été faite sur l’existence possible d’un autre réseau souterrain pouvant s’écouler sous le versant sud du Marguareis en direction de la vallée du Réfrei et du bassin de la Roya. Ce réseau pourrait prendre naissance à partir des lapiaz et des avens du Castel Chevolaï et du Castel Frippi qui dominent les à pics créés par la faille de Malabergue à regard sud [110]. Il serait intéressant d’y injecter des colorants traceurs et de placer les capteurs au pied de l’escarpement correspondant à la charnière anticlinale déversée de la Cime de Sénéca [109] . A cet endroit (confluent des talwegs de Malabergue, de Baracon et de Bachialon), la masse calcaire du Jurassique-Crétacé chevauche la série imperméable du Flysch. Le torrent du Réfreï y prend sa source dans un replat colluvionnaire masquant la zone d’émergence en roche.

Depuis une cinquantaine d’années, le massif calcaire du

Marguareis a fait l’objet d’explorations spéléologiques successives durant

les périodes estivales.

Sur le versant français, une multitude de cavités ont été

inventoriées et explorées dont 172 ont plus de 100 mètres de profondeur. Le

réseau le plus important est l’aven de l’Ail, en haut du Vallon de Navella,

qui atteint 563 mètres de profondeur pour un développement reconnu de 2040

mètres de galeries.