![]()

N° 10 - 2004

VULNERABILITE DES EAUX

DU BASSIN VERSANT DE RIVE GAUCHE

DE L’HEUZEE

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |

|

|

|

1. HYDROGRAPHIE (eaux de surface) |

2. GEOLOGIE

2.1. Séquence stratigraphique

Les terrains présents dans le secteur d’étude s’étagent entre le sommet du plateau et le fond de la vallée de l’Heuzée, du plus récent au plus ancien :

- Calcaires lacustres de Beauce : épaisseur =

11 mètres

Formation de calcaires tendres, fortement attaqués par l’érosion

karstique (cavités de dissolution). Ils sont normalement aquifères (nappe de

Beauce) mais, du fait de leur situation ici en bordure de plateau, les eaux

pluviales les traversent librement, sans rétention, puis s’infiltrent

directement dans les formations sous-jacentes.

- Silexites de l’Eocène inférieur :

épaisseur = 16 mètres

Formation continentale de conglomérats de silex à matrice

argilo-sableuse tendre ou siliceuse dure à certains niveaux

(" perrons "). Elle peut être aquifère localement,

notamment à la base des " perrons " siliceux dans les

zones fracturées. Localement aquifère donc, l’ensemble est perméable de

façon irrégulière.

- Formation marine de la craie (Sénonien-Turonien)

Calcaires crayeux et calcaires tuffacés attaqués

également par l’érosion karstique. Dans le bassin versant concerné, ils n’affleurent

qu’en bas de pente dans la vallée de l’Heuzée sous une couverture

superficielle de colluvions de pente (éboulis) provenant essentiellement des

silexites de l’Eocène inférieur. Ils sont également recouverts en fond de

vallée par les alluvions de l’Heuzée.

Cette formation contient la nappe phréatique du Turonien

qui constitue une ressource importante à l’échelle régionale, tant pour l’alimentation

en eau potable que pour des usages agricoles ou industriels.

2.2. Tectonique

La carte géologique (feuille de Selommes à 1/50.000) n’indique

ici aucun accident tectonique tel que plis ou failles.

Cependant nous avons procédé à une analyse

géomorphologique détaillée sur le bassin de l’Heuzée, par traitement d’image

de satellite et traitement d’image de photos aériennes numériques.

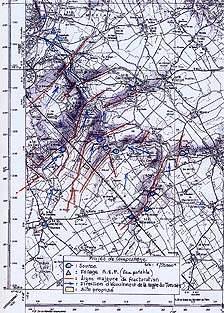

Il ressort de ce travail que le bassin versant de rive gauche

de l’Heuzée apparaît traversé par un faisceau de fractures orientées

sud-ouest nord-est (N20E à N70E). Ces fractures affectent les strates de roches

dures soit les calcaires de Beauce et les " perrons " de l’Eocène

inférieur. Nous les avons reportées sur la carte topographique à 1/50.000

ci-jointe.

Les raisons pour lesquelles ces fractures ne sont pas

indiquées sur la carte géologique officielle sont d’abord leur amplitude

très faible (rejet nul ou d’ordre métrique) et ensuite le fait que les

procédures de traitement d’image utilisées actuellement en cartographie

géologique sont plus récentes que cette carte éditée en 1983.

Bien que d’amplitude faible, le réseau de fractures

détecté est néanmoins suffisamment marqué pour jouer un rôle de drainage

important dans l’écoulement des eaux souterraines entre le plateau et le fond

de la vallée de l’Heuzée.

3. CONSEQUENCES HYDROGEOLOGIQUES

La nappe phréatique du Turonien apparaît très vulnérable

dans le bassin versant de rive gauche de l’Heuzée pour la raison

suivante : le niveau piézométrique se situe autour de la cote NGF +100

mètres. Il affleure en fond de vallée où il donne une ligne de sources entre

le Bois du Coudray et le Bois de Villemalin.

La nappe du Turonien est donc sans couverture de protection

imperméable contre des pollutions venues du plateau, à la fois par les eaux

de surface des ruisseaux permanents et intermittents et par les eaux

souterraines infiltrées dans le réseau des fractures affectant le bassin

versant concerné. Ce réseau de fractures multiplie le risque de pollution de

la nappe.

A son confluent avec le Loir, la vallée de l’Heuzée est

remblayée par des alluvions reposant directement sur la craie du Turonien, sans

écran intermédiaire imperméable.

Des pollutions éventuelles en provenance du bassin de l’Heuzée

risqueraient donc d’altérer la qualité des eaux de la nappe du Turonien dans

la vallée du Loir à hauteur d’Areines et de Saint Ouen où elles sont

captées pour l’alimentation en eau potable d’une partie de l’agglomération

vendômoise.

Une activité de compostage de déchets variés (boues d’épuration,

déchets ménagers, déchets d’abattoirs, fumiers, etc.) serait productrice d’effluents

liquides organiques hautement toxiques. Les risques d’infiltration dans le

sol, soit diffus soit accidentels, sont importants quelles que soient les

précautions prises.

On peut constater sur la carte ci-jointe que les deux sites

alternatifs proposés pour cette activité sont tous les deux situés dans la

partie amont du réseau fracturé qui affecte le bassin versant de rive gauche

de l’Heuzée. Si l’un des deux est choisi pour l’installation de

compostage, le risque de pollution du cours inférieur de l’Heuzée et de la

vallée du Loir à hauteur d’Areines est à son maximum.

P.B.

cliquer sur l'image pour l'agrandir