![]()

N° 10 - 2004

LES EAUX SOUTERRAINES

DE LA COMMUNE DE MONTIGNY LE GANNELON

(Eure et Loir)

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement Télécharger le fichier pdf |

|

I – GEOGRAPHIE Le territoire de cette commune couvre une surface de 11 km2

approximativement. La plus grande partie est constituée par un plateau ondulé

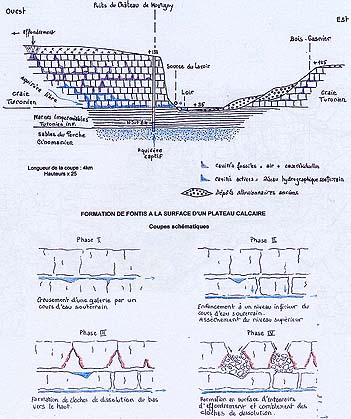

de 140 mètres d’altitude moyenne. II – GEOLOGIE Depuis le plateau jusqu’au niveau du Loir affleurent les terrains suivants (figure 1) : |

|

1. Argiles sableuses à silex de l’Eocène inférieur Leur épaisseur, très variable, est généralement inférieure à 5 mètres sur le territoire communal. Des bancs durs de conglomérats à silex (perrons) apparaissent épisodiquement, notamment vers le Bois du Fournil. Des blocs isolés de conglomérats à silex peuvent également être exhumés par les cultures. Ils résultent de la dislocation par érosion de bancs continus sous-jacents. Vers le nord, dans le secteur de la Proutière, ces formations sont recouvertes par une couche de limon quaternaire dont l'épaisseur moyenne est inférieure à 1 mètre. 2. Calcaires crayeux du Turonien-Sénonien (Crétacé supérieur) Ils constituent l’essentiel des flancs des coteaux bordant

la vallée du Loir. Le meilleur affleurement se situe sous la terrasse du

château et au début de la rue qui monte vers la vieille porte du village. |

3. Alluvions du Loir

Dans la partie ouest du fond de vallée, ce sont des

alluvions récentes, actuelles, dites de " lit vif ". Dans

la partie est (secteur du Bois Gasnier) ce sont des alluvions anciennes d’âge

quaternaire qui forment une terrasse inclinée dominant de 6 mètres le lit

actuel du Loir.

Ces alluvions anciennes et récentes ont fait l’objet d’exploitations

de sables et graviers, actuellement transformées en plans d’eau de loisirs.

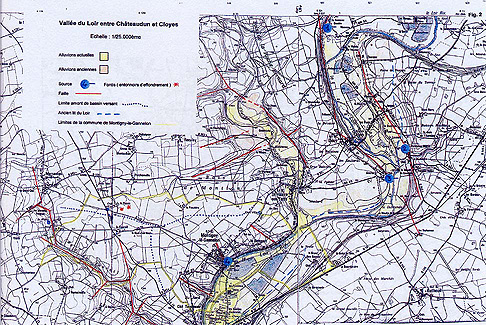

4. Manifestations tectoniques (figure 2, ci-dessous)

Dans son ensemble, le territoire de la commune ne montre

pratiquement aucune déformation tectonique (failles ou plissements). Les

couches du Crétacé supérieur et de l’Eocène inférieur apparaissent

horizontales, sans ondulations.

Cependant, le long de la limite sud-ouest de la commune

suivie par la vallée du Fournil, la photo aérienne révèle une faille

relativement importante. Son tracé est orienté en moyenne nord-ouest sud-est,

mais est localement dévié par de petits accidents transverses. Cette faille

est en fait la terminaison nord-ouest d’un grand accident tectonique régional

qui traverse la vallée du Loir à la hauteur de Cloyes pour former au sud-est

le flanc nord du Dôme de Marchenoir dominant le plateau beauceron.

Le rejet de cette faille dans sa partie longeant le

territoire de Montigny n’est plus que de quelques mètres. Elle disparaît

dans le secteur de Mersantes (commune de Langey).

On observe également quelques fractures mineures affectant l’escarpement

turonien au Bois du Jard (vallon de l’Abîme) sous le château et au lieu-dit

Le Rempart.

Figure 2

Cliquer sur la figure pour l'agrandir

5. Hydrogéologie

Régionalement, la commune de Montigny se situe dans le

bassin du Loir aux confins du Perche et de la Beauce.

Les ressources en eaux souterraines se répartissent en trois

formations aquifères :

- les alluvions du Loir,

- les calcaires crayeux du Crétacé supérieur,

- les sables du Cénomanien supérieur (sables du Perche).

La coupe de la figure 1 montre les relations existant entre ces trois aquifères.

Leur partie supérieure comprend des cavités aériennes où les eaux circulent rapidement du haut vers le bas. Leur partie inférieure est noyée : les eaux y circulent plus lentement en direction des vallées environnantes qui sont ici le Loir à l’est, l’Yerre au nord et le vallon du Fournil à l’ouest.

Leurs sorties vers l’Yerre et le Loir se font au niveau de la nappe alluviale. Un seul exutoire à l’air libre est connu : c’est la source du Lavoir au pied du village. Son débit moyen est de 3 litres/seconde. Sa température moyenne est de 12°C. Ces deux paramètres varient peu au cours des saisons.

Il n’y a pas de sorties dans le vallon du Fournil. Ce dernier absorbe les eaux souterraines du plateau par les failles qui le parcourent, mettant probablement ainsi en contact les eaux libres de la craie avec les eaux captives sous-jacentes des sables du Perche.

La surface de la partie noyée (saturée) des calcaires correspond à un " niveau piézométrique ". Sur le territoire de Montigny, le niveau piézométrique de la " nappe de la craie " est donné par la source du Lavoir à +97 mètres et par le puits du Plessis à +120 mètres.

Malgré cette différence d’altitude, l’eau souterraine du fond du puits du Plessis ne semble pas s’écouler vers la source du Lavoir. En effet, une campagne d’injection de " traceurs " (rhodamine) dans le puits du Plessis, exécutée en mars 2003, n’a donné aucun résultat à la source du Lavoir.

Première possibilité : l’eau du puits du Plessis n’est qu’une laisse d’eau isolée dans la partie non saturée de l’aquifère. La présence d’un courant d’air sortant ou rentrant à l’orifice du puits paraît confirmer l’existence d’un réseau de vides souterrains dénoyés.

Deuxième possibilité : l’eau souterraine du puits du Plessis s’écoule soit vers le réseau collecteur du vallon du Fournil soit vers la vallée de l’Yerre au nord-est.

Au printemps 2003, deux entonnoirs d’effondrement (fontis) se sont ouverts dans un champ labouré, à 200 mètres au sud-est de la ferme du Plessis. Ces fontis se forment par dissolution lente des calcaires sous-jacents lorsque les cavités karstiques qu’ils contiennent se trouvent dénoyées. L’air humide attaque la roche du bas vers le haut en formant des " cloches " dont le sommet se rapproche peu à peu de la surface puis s’effondre lorsque celle-ci est atteinte (figure 3). Les " fontis " du Plessis confirmeraient donc l’existence probable d’un réseau de galeries fossiles en voie d’effondrement dans la partie supérieure de l’aquifère turonien.

- Les sables du Perche (Cénomanien ) n’affleurent nulle part sur le territoire communal. La figure 1 montre qu’ils sont situés sous les marnes crayeuses du Turonien inférieur qui forment un écran imperméable d’une quinzaine de mètres d’épaisseur les séparant de l’aquifère de la craie (épaisseur estimée d’après des données en provenance de forages situés en dehors du territoire).

Cet aquifère contient la nappe phréatique cénomanienne. Il est du type intergranulaire, l’eau occupant les pores entre les grains de quartz qui le composent. Son coefficient d’emmagasinement est généralement constant, contrairement à celui de l’aquifère de la craie qui est de type karstique irrégulier. Sa transmissivité (vitesse d’écoulement de l’eau en milieu saturé) varie entre 10–4 et 10–2 m2/seconde, ce qui permet en général des débits corrects d’exploitation par pompage.

Lorsque la couverture imperméable qui le surmonte n’est pas rompue par des failles, sa potabilité est bonne malgré une assez forte teneur en fer nécessitant des stations de déferrisation là où il est exploité pour la consommation humaine.

Il est possible que le puits du château de Montigny ait atteint cette nappe captive. En effet le niveau piézométrique statique y est à 49 mètres de profondeur, soit à la cote altimétrique +84 mètres, alors que la source du Lavoir sort à la cote +96 mètres (niveau du Loir) à la base des calcaires crayeux turoniens, soit à 11 mètres au-dessus. Ce niveau piézométrique ne peut donc être induit que par un système phréatique captif inférieur, situé sous les marnes crayeuses imperméables (figure 1), en l’occurrence les sables cénomaniens.

III – EN CONCLUSION

La commune de Montigny Le Gannelon possède dans son sous-sol des ressources en eaux souterraines. Elles se répartissent dans trois formations aquifères distinctes :

1) Les calcaires crayeux du Turonien : c’est un aquifère de type karstique comprenant une partie supérieure " asséchée ", constituée par des réseaux de cavités en voie d’effondrement et une partie inférieure noyée, fortement drainée vers le Loir (source du Lavoir), l’Yerre et le vallon du Fournil.

2) Les sables du Perche (Cénomanien) contenant une nappe captive sous la couche imperméable des marnes du Turonien inférieur. Cette couche isole la nappe du Cénomanien de la nappe de la craie qui la surmonte, sauf peut-être dans le couloir de failles du Fournil. La nappe du Cénomanien a probablement été atteinte par le puits du château.

3) Les alluvions aquifères du Loir qui peuvent constituer une ressource d’appoint éventuelle.