![]()

N° 8 - 2002

NOTE HYDROGÉOLOGIQUE

SUR LE PROJET DE STOCKAGE DE DÉCHETS

DES NAUDINS A VERNAY (CHER)

Pierre de Brétizel

Docteur ès Sciences

Membre de l'Association Internationale des Hydrogéologues

|

Cette note complète et s'appuie sur les éléments apportés par Denis GALMIER, ingénieur hydrogéologue dans ses interventions auprès des pouvoirs publics ainsi que dans son étude photogéologique du secteur concerné. Cinq points principaux sont abordés ici : - observations tectoniques à partir d'un traitement informatique d'images satellites et aériennes numérisées, à l'échelle régionale et locale, - une réinterprétation stratigraphique des terrains concernés, - la corrélation des différents sondages exécutés par ANTEA pour le compte du pétitionnaire, - une interprétation des mesures géophysiques effectuées par le cabinet PIERSON, - une réévaluation des valeurs de perméabilité présentées dans l'étude d'impact. |

Outre des travaux de compilation, une visite sur le terrain a été effectuée en août 2000, visite au cours de laquelle nous avons examiné les carottes de sondage entreposées sur le site.

|

|

|

Vous pouvez aussi consulter cet article au format pdf Le chargement peut être assez long si vous ne disposez pas d'une connexion haut débit. Il se fera sur une autre fenêtre pour vous permettre de continuer à naviguer pendant le chargement |

|

|

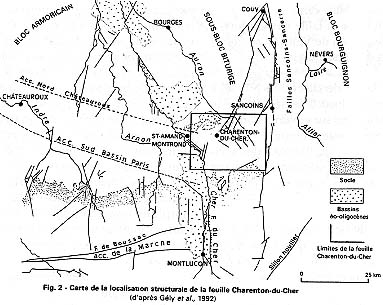

Elles sont présentées sur un fond de la carte géologique au 1/50.000. Elles font apparaître un système

de grandes failles dans le secteur du projet. Ce système n'apparaît pas sur la carte géologique originale.

Il a été pour la première fois reconnu en photogéologie par D. GALMIER. Nous confirmons son existence

avec une approche différente par le traitement informatique d'images satellites et aériennes.

On constate ainsi que le site concerné par le projet se trouve inscrit dans le triangle d'interférence de

trois directions de faille :

a) A l'ouest, une faille normale (faille des Griffons) à regard ouest, de direction N20E à

N25E. Très nette sur l'image satellite, elle converge au nord avec le grand linéament méridien de

SANCERRE, à la hauteur de COUP. Au sud, elle disparaît dans les dépôts fluviolacustres de la Marmande.

Elle est parallèle aux deux failles du graben de VERNAY également bien visibles : ces dernières sont

mentionnées dans la notice de la carte géologique au 1/50.000 mais n'ont pas été représentées sur la dite

carte !

Le secteur inscrit entre la faille des Griffons à regard ouest et le graben de VERNAY se trouve donc en

position de hörst.

b) A l'est, une faille de direction N120E à N130E (faille des Ouches). Elle décale vers le

sud la faille des Griffons sur environ 50 mètres elle est donc décrochante sénestre.

On retrouve au sud-est de BERNAY des accidents de même direction affectant les réseaux hydrographiques

des bassins supérieurs de l'Auron et de la Marmande.

c) Au sud, une faille de direction N70E à regard sud. Cette dernière est nettement moins

marquée comme morphostructure. Elle est probablement plus ancienne que les deux autres systèmes.

L'ensemble de ce réseau de failles affecte ici les couches du Lias : il s'agit donc de lithofaciès

incompétents (fracturables) et non de marnes plastiques ou argiles compétentes (déformations souples).

On suit bien ces morphostructures dans l'Éocène également, du fait de la présence de couches indurées

dans les faciès argilosableux ; II s'agit d'horizons silicifiés (perrons) ou ferrugineux

(cuirasses

sidérolithiques) ; seules les dépôts. quaternaires fluviolacustres meubles oblitèrent les

morphostructures de failles.

II - REINTERPRETATION STRATIGRAPHIQUE DU SITE

La simple "lecture" de la carte géologique au 1/50.000 montre une anomalie stratigraphique importante

dans le secteur des Naudins : à l'ouest du site, au sud du Bois des Pérons, affleure un Lias supérieur

complet comprenant les étages Pliensbachien, Toarcien, Aalénien.

L'ensemble est recouvert en discordance par les dépôts continentaux de l'Éocène inférieur.

Sur le site même et à l'est de ce dernier, le Pliensbachien seul apparaît, recouvert directement par

l'Éocène continental, le Lias supérieur ayant disparu.

Cette disparition témoigne d'érosion générale dans le Bassin parisien de reliefs post Crétacé. Cette

érosion est à l'origine des dépôts continentaux de l'Éocène inférieur discordant sur les dépôts marins

antérieurs. On observera qu'ici la disparition du Lias supérieur coïncide spatialement avec la faille des

Griffons décrite ci-dessus, dont la direction est à peu près la même que les directions anciennes

varisques (phase hercynienne). Ceci est connu dans beaucoup de régions du Bassin Parisien.

La faille des Griffons étant à regard ouest, le site des Naudins se trouve sur un compartiment haut par

rapport au Bois des Pérons, ce qui explique la disparition par érosion du Lias supérieur (Toarcien,

Aalénien). La "trace " géomorphologique bien visible de la faille des Griffons indique un rejeu distensif

tardif (post Éocène) de l'accident tectonique ancien (ante Éocène).

Ces considérations sont importantes sur le plan hydrogéologique :

En effet il existe une différence de lithofaciès notable entre l'Aalénien -

Toarcien essentiellement marneux

argileux (schistes cartons entre autres) et le Pliensbachien supérieur constitué de calcaires marneux

durs donc fracturables dans les zones de failles.

La notice de la carte géologique est peu explicite sur ce point, mais nos propres travaux sur le Bassin

de la Loire entre SANCERRE et NEVERS montrent bien cette différence lithologique entre Toarcien et

Pliensbachien supérieur. Nous avons pu examiner les carottes de sondages entreposées aux Naudins. Elles

ont montré des calcaires marneux à interlits argileux, souvent fracturés, similaires à ceux que nous

connaissions plus au nord dans le Pliensbachien supérieur (Domérien).

Pour nous, il fait peu de doute que le projet d'enfouissement concerne les calcaires marneux du

Pliensbachien sous une mince couverture de dépôts argilosableux éocènes. Or le principal critère pour le

pétitionnaire est d'avoir choisi pour son projet une formation réputée imperméable, à savoir les marnes

et schistes du Toarcien. Ni le rapport d'ANTEA ni l'étude d'impact ne mentionnent la présence des

calcaires marneux du Pliensbachien sur le site :

ce faciès, imperméable à l'origine peut devenir perméable par une fracturation en phase distensive, ce

qui est le cas ici.

Dans une étude complémentaire demandée à la suite de l'enquête publique, un examen paléontologique a été

effectué sur une faune récoltée dans les différents faciès appartenant au Lias (pas d'indication sur

l'origine des échantillons, affleurements ou carottes ?) : rynchonelles,

gryphées, pectens

appartiendraient au Pliensbachien ; bélemnites et ammonites caractériseraient l'ensemble

Pliensbachien - Toarcien, indifférencié.

III - CORRÉLATION DES SONDAGES

Nous présentons ici sous une forme graphique la synthèse des données des sondages ANTEA et des différentes mesures effectuées (voir carte). Cette présentation synthétique graphique n'est pas montrée dans l'étude ANTEA ni dans l'étude d'impact; Elle est pourtant une procédure courante, notamment en exploration minière ou pétrolière.

3.1. Corrélations lithologiques

Les symboles lithologiques sont les suivants :

- hachures horizontales = sables fins argileux Éocène

- pointillés = marnes sableuses : Éocène

- carrés = calcaires marneux : Pliensbachien

* Sur un axe sud-ouest nord-est.

- Décalage altimétrique de 4 mètres du contact Pliensbachien - Éocène entre les sondages C2 et TE2 : ce

décalage correspond au passage de la faille des Ouches repérée par photo-interprétation.

- Réseau dense de fractures dans les calcaires marneux des sondages C3 et C1.

* Sur un axe nord-sud.

- Décalage altimétrique de 4,5 mètres du contact Pliensbachien - Éocène

entre les sondages TN4 et TN3 : ce

décalage correspond au passage de la faille des Ouches repérée par photo-interprétation.

- Décalage altimétrique de 4 mètres du contact Pliensbachien - Éocène entre les sondages TN3 et TN 4 : il

correspond au passage de la aille régionale des Griffons repérée par photo-interprétation.

- Décalage altimétrique de 16 mètres du contact Pliensbachien - Éocène entre les sondages TS2 et TS1 : il

correspond au passage de la faille régionale de la Marmande repérée par photo-interprétation.

- Les carottes de calcaires marneux du sondage CP montrent un réseau dense de fractures sous la cote

180 : cette fracturation accompagne probablement la faille des Griffons.

3.2. Corrélations électriques

Une campagne de prospection électrique a été réalisée en phase préliminaire (1995) par le bureau d'étude

PIERSON. Les résultats de cette campagne ne sont pas mentionnés dans l'étude

d'impact ! Pourtant elle

apportait des éléments géologiques intéressants que nous présentons ici.

Il a été réalisé 20 stations de mesure (sondages électriques) dont la position est donnée sur le plan de

la figure 4. Elles ont permis de détecter en profondeur 6 couches de résistivité distincte.

Normalement la résistivité augmente avec la profondeur. Or, dans le cas présent, on observe une chute

brutale de la résistivité entre la couche n° 5 et la couche n° 6 aux alentours de la cote altimétrique

170 mètres, soit vers 40 mètres de profondeur sous la surface. Cette discontinuité électrique a été

observée dans toutes les stations de mesure. Nous avons remarqué cependant que sa cote altimétrique subit

des décalages importants notamment entre les sondages électriques SE12 et SE13, et entre SE19 et SE20. La

corrélation dans le plan horizontal avec les autres sondages électriques montre deux axes d'anomalies

parallèles de direction N130E, ce qui correspond à la direction de la faille des Ouches.

La chute importante de résistivité entre la couche 5 et la couche 6 (en moyenne 40 ohm.m dans la première

et 20 ohm.m dans la seconde) ne peut s'explique par un changement de lithofaciès dans les formations du

Lias.

Par contre, elle peut avoir une signification hydrogéologique : les terrains conducteurs de la couche 6

seraient situés dans la zone saturée des calcaires fracturés du Pliensbachien. Cette zone saturée

pourrait provenir d'une mise en charge à partir de l'aquifère Hettangien sous-jacent. La présence ou la

proximité de failles rendrait donc très vulnérable aux pollutions de surface cet aquifère dans le secteur

considéré.

IV - REMARQUES SUR LES MESURES RADIOMÉTRIQUES

Le bureau d'étude PIERSON a effectué des mesures radiométriques dans un sondage de reconnaissance

(SPI) effectué à la même époque.

Ce type de mesure (gamma-Ray neutron) donne des résultats relatifs directement liés à la teneur en

minéraux argileux des formations sédimentaires traversées, donc à leur degré de perméabilité. Les

résultats présentés sous une forme diagraphique verticale montrent dans la partie supérieure des

calcaires marneux une baisse relative importance de la radioactivité entre 10 et 15 mètres de profondeur.

A 15 mètres, celle-ci remonte, indiquant un horizon plus argileux. Les valeurs radiométriques absolues

sont peu élevées, variant de 30 cps à 70 cps, indiquant une teneur moyenne faible en minéraux argileux

dans les calcaires marneux sauf sur certains niveaux minces. Ceci confirme les observations à vue sur les

carottes des sondages effectués ultérieurement.

V - REMARQUES SUR LES MESURES PIÉZOMÉTRIQUES

Au total dix piézomètres ont été installés. Neuf d'entre étaient équipés de bouchons de pied placés au

toit des calcaires. Ils étaient destinés à capter uniquement un aquifère superficiel situé dans un niveau

sableux dans l'Eocène inférieur. Cet aquifère, épais d'environ 1,50 à 2 mètres, repose sur des altérites

marneuses imperméables d'un mètre d'épaisseur : il s'agit de marnes décalcifiées résultant probablement

de la paléo-érosion éocène du toit du Lias. Le toit de cet aquifère est constitué par un niveau d'argile

bariolée imperméable appartenant aux dépôts continentaux de l'Eocène inférieur. Ce niveau imperméable

isole l'aquifère de la surface engendrant ainsi une certaine charge hydrostatique (zone saturée).

Les sources donnant naissance au ruisseau des griffons sont probablement les exutoires vers l'aval de ce

niveau aquifère. Le ruisseau des Griffons appartient au bassin hydrographique de l'Auron. Il conflue avec

ce dernier à seulement 3 kilomètres au nord du projet. L'Auron est donc soumis directement aux risques

engendrés par le projet.

Un seul piézomètre (sondage PZA) a tenté de mesurer un niveau phréatique dans les calcaires

marneux pliensbachiens. Arrêté à 40 mètres de profondeur, il n'a pas atteint de nappe phréatique profonde, ceci

pour deux raisons : d'une part il était un peu trop court pour atteindre le niveau phréatique inférieur,

comme en témoignent les mesures électriques (voir ci-dessus), d'autre part le piézomètre était isolé du

bas par un bouchon PVC placé au fond à -40 mètres !

VI - REMARQUES SUR LES MESURES DE PERMÉABILITÉ

L'interprétation des résultats bruts des essais réalisas par ANTEA est présentée d'une manière

statistique, ce qui conduit à estimer statistiquement une valeur de perméabilité moyenne voisine de 5.10

-10 m/s dans les calcaires marneux. Cependant il n'a pas été tenu compte du fait que 13% des valeurs sont

au-dessus de la limite réglementaire de 1.10-9 m/s.

La valeur statistique moyenne indiquée ci-dessus ne signifie rien de concret à partir du moment où des

valeurs "hors normes" sont obtenues dans 13% des cas. C'est le principe de la " baignoire toujours vide

" que l'on trouve ici : on mesure l'étanchéité des parois d'une baignoire sur 100 points répartis sur

toute sa surface intérieure. 99 points donnent une valeur d'étanchéité absolue, 1 point donne une

étanchéité nulle : c'est le point où se trouve la bonde d'évacuation. Si on dit que la baignoire est

étanche à 99%, c'est une conclusion intéressante !), mais ce n'est pas pour cela qu'elle retient l'eau

puisqu'un seul point, la bonde, joue le rôle d'exutoire !

Pour en revenir au cas qui nous occupe ici, nous sommes partis des données synthétiques présentées dans

les annexes 4.1 et 5.1 du rapport d'ANTEA de 1996, soit par sondage :

| Dp 1 | de 9 à 14 m = 1.10-7 m/s (Lias)* |

| Dp 2 | de 11 à 16 m = 1.10-10 m/s (Lias) |

| Dp 3 | de 5 à 10 m = 1.10-6 m/s (Lias)* |

| Dp 4 | de 5 à 10 m = 1.10-5 m/s (Lias)* |

| Dp 5 | de 9 à 14 m = 1.10-6 m/s (Lias)* |

| Dp 6 | de 8 à 13 m = 1.10-85 m/s (Lias) |

| Dp 7 | de 5 à 10 m = 1.10-55 m/s (Eocène)* |

| Dp 8 | de 5 à 10 m = 1.10-5 m/s (Eocène)* |

| Dp 9 | de 9à 14 m = 1.10-95m/s (Lias) |

| Dp 10 | de 10 à 15 m = 1.10-5 m/s (Lias)* |

| Dp 11 | de 10 à 15 m = 1.10-5 m/s (Lias)* |

| Dp 12 | de 5 à 10 m = 1.10-65 m/s (Eocène)* |

| Dp 13 | de 10 à 15 m = 1.10-9 m/s (Lias) |

| Dp 14 | de ilà 16 m = 1.10-7 m/s (Lias)* |

| Dp 15 | de 5 à 10 m = 1.10-9 m/s (Eocène) |

| Dp 16 | de 5 à 10 m = 1.10-9 m/s (Eocène) |

| Dp 17 | de 11 à 16 m = 1.10-8 m/s (Lias) |

| Dp 18 | de 5 à 10 m = 1.10-6 m/s (Eocène)* |

| Lp 19 | de 0 à 6 m = 1.10-5 m/s (Eocène)* |

| Lp 20 | de 2 à 8 m = 1.10-8 m/s (Eocène) |

| Lp 21 | de 1 à 7 m = 1.10-7 m/s (Eocène)* |

| Lp 22 | de 1 à 4 m = 1.10-9 m/s (Eocène) |

Nous n'avons retenu ici que les mesures concernant les passes globales de 5 ou 6 mètres de hauteur. Les autres valeurs sont incluses dans ces passes, sur des niveaux que nous estimons avoir été choisis pour diminuer statistiquement la valeur globale de la perméabilité dans les calcaires marneux du Lias et les dépôts argilosableux de l'Éocène inférieur.

Avec plus de la moitié des valeurs de perméabilité des passes de 5 mètres supérieures à 1.10 -7 m/s, nous considérons que le substratum rocheux destiné à recevoir le stockage de déchets ne peut être considéré comme imperméable. L'hétérogénéité des valeurs obtenues à l'intérieur de ces passes est l'indication d'un milieu rocheux fracturé avec des interlits imperméables épisodiques.

Le choix des Naudins comme site d'enfouissement de déchets ne nous paraît pas compatible avec les

objectifs réglementaires concernant la notion de barrière passive (barrière géologique), cette

réglementation stipulant que toute reconstitution artificielle d'une barrière passive naturelle n'est pas

acceptable dès qu'il y a une menace sur la qualité des eaux souterraines ou de surface.

Le site choisi nous paraît dangereux pour la pollution des eaux pour les raisons suivantes :

- 7.1. Le soubassement n'est pas constitué par des marnes imperméables du Toarcien comme tendrait à le faire croire l'étude d'impact. Il est constitué par des calcaires marneux du Pliensbachien, lesquels calcaires montrent localement une fracturation importante.

- 7.2. Sur le plan structural, le site est situé à l'intérieur d'un triangle d'interférence de trois grandes failles. Celles-ci sont probablement drainantes vers les bassins de la Marmande et de l'Auron. Ce triqngle constitue donc une zone de vulnérabilité impôrtante pour les eaux souterraines du Lias inférieur et du Trias. Leur présence, détectée par photo-interprétation, est confirmée par une prospection géophysique antérieure (1995).

- 7.3. La présence sous le site d'un aquifère superficiel alimentant par des sources le ruisseau des Griffons, qui appartient au bassin versant de l'Auron, constitue un danger pour la qualité des eaux de cette rivière.

- 7.4. La présentation faite dans l'étude d'impact des résultats des mesures de perméabilité est purement statistique et déforme la réalité : lorsqu'on reprend, sondage par sondage, ces mesures, on s'aperçoit que des passes de 5 mètres ont été mesurées puis amalgamées avec des passes métriques intermédiaires correspondant probablement aux interlits marneux des calcaires pliensbachiens.

A notre avis, seules les passes de 5 mètres, mesurées indépendamment des variations lithologiques, doivent être prises en compte. Elles montrent que sur 22 mesures, 13 d'entre elles sont égales ou supérieures à 1.10-7 m/s. Or une formation lithologique est considérée comme imperméable au-dessous d'une valeur de 1.10-9 m/s.